摘要:幸福由基本物质需求和高层次精神需求决定,二者分别对应自利的工具理性和利他的公平互惠两类行为逻辑。村庄选举投票作为乡村治理的重要机制,对农民的行为选择及其福祉感受有着重要的发生学意义。利用“中国劳动力动态调查”(CLDS)三期数据进行实证分析发现:村庄选举参与对农民幸福感具有显著的促进作用;农民具有经济理性,经济资源越多或利益关联越紧密,参与投票可能性越高,更能够从中增进幸福感;农民具有强烈的公平偏好,公平感是参与选举投票影响农民幸福感的中介变量,体现为低客观收入和低主观地位的群体对公平感知更为敏感,从选举中获得的幸福感也更高。在治理相对贫困促进共同富裕的进程中,不仅要尊重农民的利益诉求,而且更要强化农民的行为能力,尤其是赋予农民平等参与公共事务的权利,构建增进农民幸福感的长效机制。

“治理有效”是实现乡村振兴的总体要求之一,村内公共事务的自我管理和自我服务则是村民自治的核心内容,具有提升乡村治理绩效和完善乡村治理体系的作用。其中,民主选举有效实施关乎基层治理能力和治理体系现代化建设,更关乎农民的民主权利和利益表达,关系着亿万农民的获得感、幸福感和安全感。在农村基层干部选举中,村民的投票参与是衡量选举质量的核心指标,既表达了国家自上而下权利赋予的合法性,也体现自下而上权利来源基础的广泛性与合意性。因此,村民自治与民主选举是实现乡村治理有效的重要方式,对提高村庄治理质量和农民福祉有着重要的意义。其中,投票环节在农村基层选举中具有特殊重要性,是村民选举参与最直接、覆盖范围最广的方式。已有研究大多关注村庄选举投票率的客观福利效用,如增加公共品供给、提升村庄管理效率、减少村内收入分配差距、保障农民土地产权安全等,而鲜有文献关注微观层次选举投票行为的主观福利效用,更未剖析其作用机理。仅有Tang等人证实了投票参与行为通过增加社会支持能够提升农民幸福感。需要强调的是,尽管研究文献注意到选举投票的“赋权”作用,却鲜少讨论个体行为逻辑下农民幸福感的形成机制。一方面,农民具有自利的工具理性倾向,利益关联的紧密程度和获益预期的增加是农民从选举投票中获得幸福感的关键;另一方面,农民具有公平互惠的利他倾向,选举投票的政治权利平等满足了农民的公平偏好以及基于责任感和归属感的道义伦理价值,使农民获得幸福感提升。为此,本文使用中国劳动力动态调查(CLDS)的微观数据,分析农村基层选举中农民的投票参与行为如何影响其幸福感。

一、理论基础

(一)基本线索

基于理性经济人假设,选民通过衡量预期收益与成本决定是否参与投票。但在公共选择情境下,理性选民理论假说始终面临着一个“投票悖论”:投票参与人数众多,单个选民的投票行为无法影响选举结果,加之选民的目标偏好差异以及从选举中获益的不确定因素众多,往往诱导选民参与积极性下降,保持“理性的无知”,或者保持“理性的弃权”。已有研究证明,理性选民一旦意识到参与选举的成本有所上升,如投票点距离较远或是投票日天气不佳,就会选择不去投票。

事实上,“投票悖论”一直存在众多的争议,未能得到一致性的现实证据支持,也与中国乡村民主生活实践中的高投票率相悖。已有文献对投票参与的行为性质进行了不同维度的阐释。第一,投票是一种身份表达行为。人们能够通过支持政治团体获得身份和立场认同感,类似于足球场上的球迷为自己支持的队伍欢呼喝彩。第二,由于认知偏差,人们往往高估自己在选举投票中的决定性作用。在竞选过程中,候选人为了赢得更多选票,总是向选民灌输选票很重要的信念,使选民产生选票错觉,更多地选择参与投票。第三,根据社会认同理论,个体具有渴望获得并保持积极的自我认同意识,这种意识来源于对社会群体的心理依附。因此,当其他人选择参与投票时,为了免遭社会群体排斥,人们会选择不发表少数意见,参与投票。此外,在政治学家看来,选举中的投票参与实质上是出于公民责任感和道德义务意识的利他行为。民主选举常常被认为是提高社会福利尤其是弱势群体福利的“善治”,因此怀有利他倾向的选民愿意相信并参与民主进程。对此,行为经济学尤其是实验经济学中的独裁者博弈,能够为选举投票中的利他主义行为动机提供理论支持。

为简化分析,本文将人们的行为动机分为追逐利益的自利和公平互惠的利他两种形式,以期对单个主体的幸福感影响机制进行逻辑演绎。核心逻辑在于,农民的生产生活内嵌于村庄网络之中,其行为逻辑既追逐个人的经济利益,也寻求社会公平和群体互惠保障。由此,农民既从选举结果即村庄治理绩效中获得实际利益,如公共物品、农业生产设施等,满足生产生存需要,又从选举投票权利的平等赋予中获得公平偏好和村庄共同体的责任归属诉求满足。本文据此提出相关的推论与假说。

(二)推论一:自利性动机与幸福感

农民经济社会行动的本质在于理性化和功利化,其通过衡量不同维度的收益成本,谋求个人或家庭福祉最大化。在此基础上,选举投票参与行为的预期收益增加使得农民的幸福感增加。一是村民对村庄内部的公共事务较为熟悉,预期选举出的村委会将掌握村庄经济和行政资源的分配,而这些资源的分配又与他们的切身利益息息相关;二是候选人为了当选或连任,往往在竞选中做出改善农民利益的承诺,如供给公共物品、增加就业机会等,这让农民相信选举能够给自己带来实际好处。与此同时,农民在村庄中的可获益机会与其幸福感紧密相连。一方面,获益机会表现在村庄内部经济资源和机会上,如旅游、矿产等经济资源越丰富,农民从村内项目开发与公共事务中获益的可能性越高,从选举投票参与中获得的幸福预期越高;另一方面,劳动力流动使越来越多的农民外出务工甚至定居城市,与村庄的利益关联减弱。他们返回村庄参与选举的成本较高,并且对村内经济机会和公共服务的依赖程度较小,与选举有关的获益预期低,从中得到的幸福感也低。基于此,本文提出假说1和假说2。

假说1:村内经济资源越多,农民从村庄选举投票参与中获得的幸福感越高;反之,村内经济资源越少,农民从选举投票参与中获得的幸福感越低。

假说2:农民与村庄的利益关联越高,从选举投票参与中获得的幸福感越高;反之,农民与村庄的利益关联越低,从选举投票参与中获得的幸福感越低。

(三)推论二:互惠、公平与幸福感

村庄是农民生产生活的基本地理空间,也是农村社会整合与秩序构建的基本社会单元,更是亲缘和地缘关系下不可分割的共同体,互惠原则渗透其中。对于村庄选举,农民倾向于选择“办事公道、人品好、不贪污”的候选人,期望村委会能带领全村共同致富。农民能够从参与选举投票中获得基于责任感、归属感的幸福满足。具体来说,农民能够从村庄选举中获得加强社会联系、满足表达自我、被人倾听、被人尊重的需求;增加政治效能感,提高对公民权利的认识和能力;获得集体归属感,对自己的身份更清晰和更有信心。这些最终有利于农民幸福感的提升。

此外,农民具有强烈的公平偏好。受传统儒家文化影响,中国人向来具有“不患寡而患不均”的公平观,农村地区尤甚。农民并不单纯地根据自己得到的好处计算得失,而是参照他人收益衡量自身行为结果。经济增长带来的不平等将加剧农民的比较心理并可能由此产生相对剥夺感,进而造成幸福损失。事实上,社会不平等不仅体现在收入的不平等,更表现为机会、权利和可行能力的不平等。因此,保障平等参与和发展的权利是激励农民幸福的重要路径。

在村庄事务及其公共选择中,民主实质上是一种政治平等状态,核心在于人人都有投票权。尽管精英阶层可通过某些渠道影响民主实施,拥有更多的事实政治权利,但一人一票制赋予的法定政治权利符合相对意义上的政治平等。中国农村选举的公平特质隐含在法律条文之中。《中华人民共和国村民委员会组织法》规定,年满十八周岁的村民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都拥有选举权和被选举权。平等投票权意味着每个村民都有权利投票,并且每票价值相等。平等的法定权利赋予指向事实权利实施,而事实权利实施影响公平感知,进而作用于幸福感。因此,本文提出假说3。

假说3:农民通过从选举投票参与中获得公平感来提升幸福感。

(四)推论三:阶层分化与幸福感

不同社会阶层具有不同的公平偏好和公平感知。大量研究表明,与高阶层者相比,低阶层者常常感到社会不公,具有更强烈的公平需要,并且当遭遇到同样的社会不公平时,低阶层者也更敏感,容忍程度更低。社会公平是涉及权利平等、分配合理、机会均等多方面的价值尺度。因此,面对象征社会公平的平等投票权和参与权,与高阶层者相比,低阶层者往往更敏感,更能从中获得幸福感。村落社会也同样如此。为进一步衡量公平偏好的作用,本文进一步提出假说4。

假说4:与高客观收入和高主观地位的农民相比,低客观收入和低主观地位的农民从选举投票参与中获得的幸福感更高。

二、数据、变量与模型选择

(一)数据来源

本文采用中山大学“中国劳动力动态调查”(CLDS)2014、2016和2018年进行的三期问卷数据。该调查样本覆盖全国29个省市(除港澳台、西藏、海南外),采用多层次、多阶段的抽样方法,建立了劳动力个体、家庭和社区三个层次的数据库,具有全国代表性。本文选取农村地区的样本,在对变量的缺失值、错误值等进行处理后,一共得到31394个农民样本。其中,2014年数据涉及27省225个村、6365个农户和11983个农民样本,2016年数据涉及27省222个村、6104个农户和10675个农民样本,2018年数据涉及26省219个村、5319个农户和8376个农民样本。

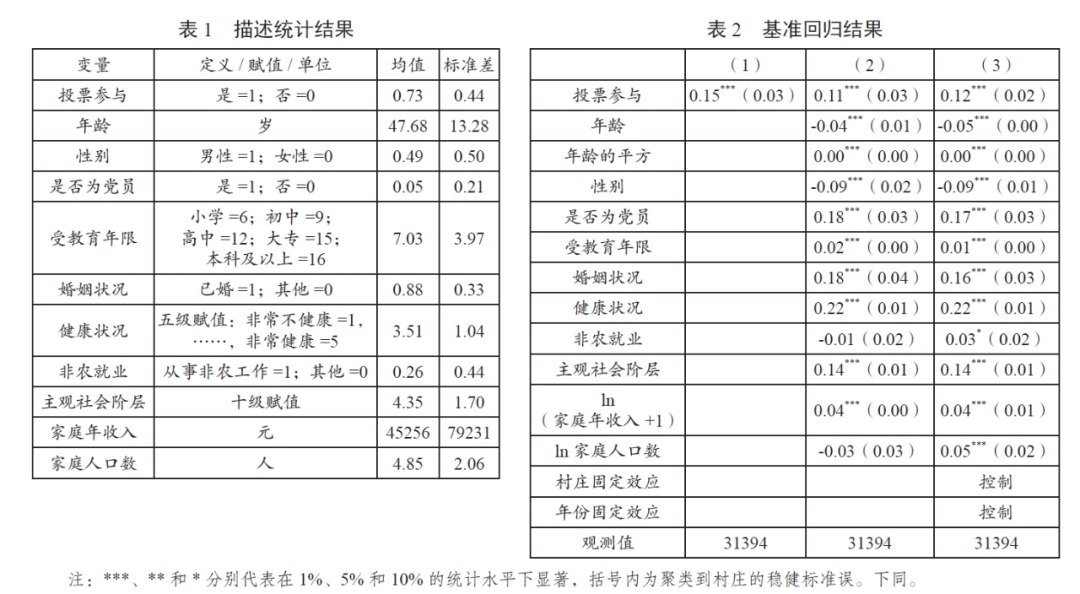

(二)变量选择及定义

1.被解释变量:农民幸福感。主观幸福感是农民个体对自己生活状态的主观评价。目前测量主观幸福感一般取自陈量表,即受访者自我汇报其对生活的满足感受,以此反映其幸福感。因此,本文使用个人问卷中“总的来说,您认为您的生活过得是否幸福”这一问题作为衡量农民幸福感的变量,被访者选择的答案从“非常不幸福”“比较不幸福”“一般”“比较幸福”到“非常幸福”分别对应1—5的赋值。

2.解释变量:村庄选举投票参与。由问项“上次村委会选举,您是否参加了投票”进行识别,将回答“是”和“家人代投票”赋值为1,“否”赋值为0。选举是村庄民主制度的核心,投票更是选举程序中最关键且覆盖范围最广的环节。在全样本中,未参与投票的农民幸福感均值明显低于参与投票的组内均值,且在1%的水平上显著,这初步表明选举投票参与和农民幸福感具有紧密关联性。

3.控制变量。在农民个人层面,选取年龄、性别、党员、受教育程度、非农就业、主观阶层地位等人口特征变量作为控制变量。由于18岁以下居民没有选举权,本文剔除年龄为18岁以下样本。此外,农民的生产生活大多以家庭为单位,本文还选取家庭人口数量和家庭年收入作为控制变量。

(三)模型选择

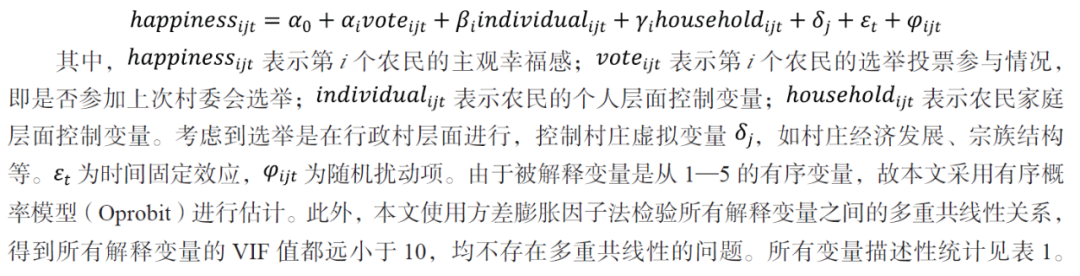

为验证民主参与和农民幸福感之间的关系,本文选择以下模型:

三、实证分析

(一)基准回归

表2报告了选举投票参与对农民幸福感逐步回归的结果。列(1)只加入了主回归变量,列(2)加入了性别、年龄等控制变量,列(3)进一步控制了村庄固定效应和年份固定效应。回归结果表明,参与投票行为对农民幸福感产生积极影响,且结果具有稳健性。

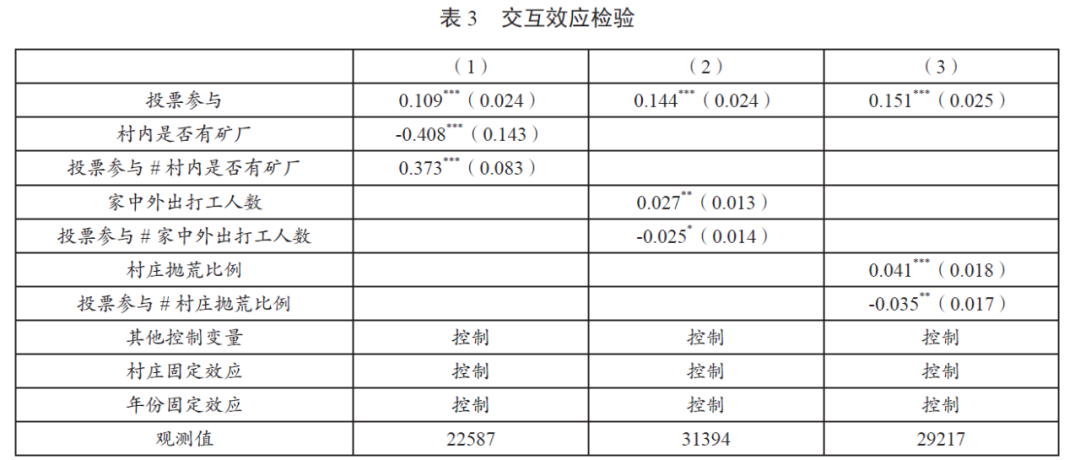

(二)交互效应检验

个体理性视角下的农民,会通过衡量预期收益成本来决定行为选择。可预期的潜在收益是农民从选举中获得幸福感的重要原因。第一,在资源更丰厚的村庄,农民从选举中获得潜在利益的可能性更高,能够得到更多幸福感。本文用村庄是否有矿厂作为衡量村庄经济机会的代理变量。第二,村委会与村民之间的利益关联能够激励村民自治。一方面,中国农民的生产生活以家庭为单位,而家庭中外出务工人数越多,代表农民的日常生产生活更远离村庄内部,对村庄的公共资源依赖性更低,因此和村庄的利益关联程度越低;另一方面,耕地抛荒现象代表着农民谋求农外就业创业机会而降低对村庄土地的依存性,使得其对集体灌溉等公共物品供给的需求减少。村庄抛荒程度越严重,代表该村内农民与村庄利益关联越低。为此,本文利用家庭外出务工人数和村庄抛荒比例衡量农民与村庄利益关联。

表3结果验证了假说1和2。第一,列(1)显示了投票参与和幸福感的回归系数为0.109,在1%的水平上显著,而投票参与和是否有矿厂的交互项系数为0.373,且在1%的水平上显著。这说明与无矿厂的村庄相比,有矿厂的村庄内村民参与选举投票获得的幸福感更高。第二,列(2)显示投票参与和农民幸福感的回归系数为0.144,且在1%的水平上显著,投票参与和家中外出打工人数的交互项系数为-0.025,在10%的水平上显著。这说明家庭内外出务工人数越多,与村庄的联系越不紧密,农民从选举投票参与行为中获得的幸福感回报越低。第三,列(3)显示投票参与对农民幸福感的回归系数为0.151,在1%的水平上显著,投票参与和村庄抛荒比例的交互项系数为-0.035,在5%的水平上显著。这说明在抛荒程度越高的村庄内,农民和村庄的关联程度越小,从村庄民主选举中获得的幸福感越低。

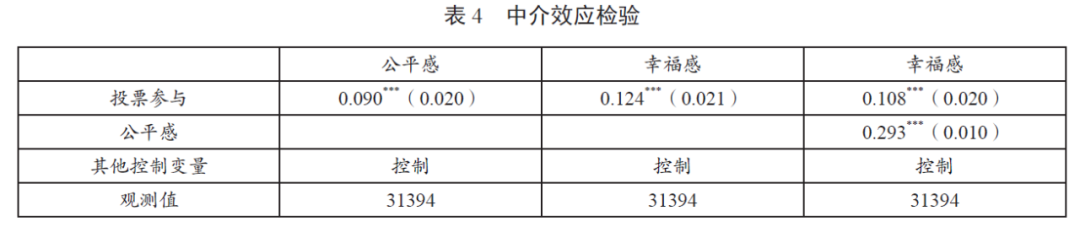

(三)中介效应检验

如前所述,村庄民主选举实质是平等政治权利的赋予,权利赋予指向权利实施,能进一步提升公平感知,从而影响农民幸福感。本文使用农民对生活的总体公平感作为公平感知的代理变量。为了方便分析,将表2的第3列回归结果添加到表4的第2列。表4的第1列结果显示,核心解释变量投票参与对于中介变量农民公平感有积极影响。第3列显示,加入中介变量后,核心解释变量投票参与和中介变量的系数都显著为正。为保证结论稳健性,本文还计算出Sobel Z统计量为3.75,且在1%的水平上显著。因此可以判断,公平感是村庄选举投票参与行为提高农民幸福感的部分中介因子,验证了假说3。

(四)异质性分析

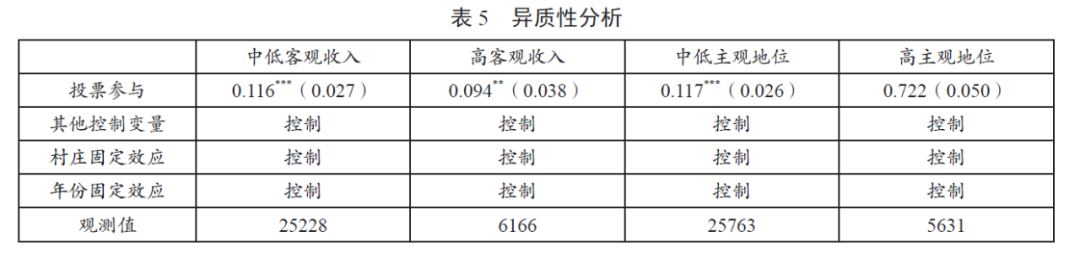

为进一步衡量公平偏好的作用,本文从客观收入和主观地位两个维度衡量农民的社会阶层并进行异质性分析。在客观收入方面,考虑到精英阶层往往处于少数,本文将农民样本划分为中低收入组和高收入组。由于农村的地缘关系强烈,农民的社会生活和交往深嵌于村庄网络之中,他们的比较对象也大多限于本地或村内。本文的处理方式是,以村庄内部为界限,将农民家庭收入从大到小进行排序,找出序列的1/4分位数,将家庭收入在3/4分位数以下的农民划分为中低等客观收入群体,将家庭收入在1/4分位数以上的农民样本划分为高客观收入群体。在主观地位方面,将自我主观阶层评价为1—5的农民划分为中低主观地位群体,将自我主观评价为6—10的农民划分为高主观地位群体。依旧控制时间和村庄固定效应,并使用有序Oprobit模型进行分组回归分析。表5结果验证了假说4,与中低客观收入农民相比,高客观收入农民的选举参与对幸福感的回归系数显著性下降,而选举投票参与行为带来的幸福感回报只在中低主观地位农民群体中显著,在高主观地位农民中不显著。

(五)进一步的稳健性检验

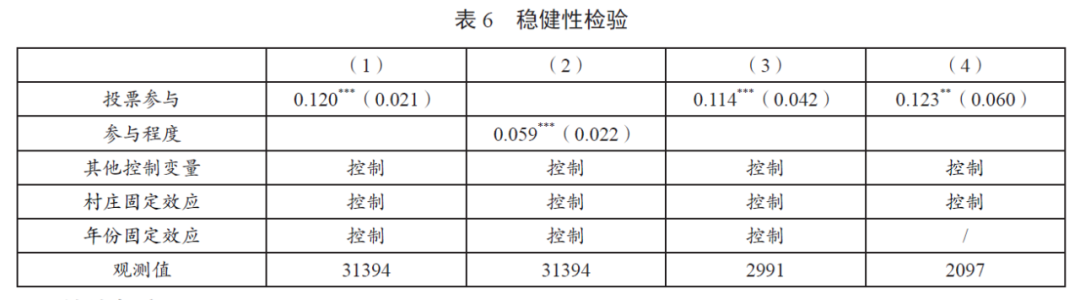

1.替换变量。一是替换被解释变量。主观幸福感是指人们对自己生活的积极评价,包括愉悦的情绪、满足感和生活满意度。本文将生活满意度作为衡量农民幸福感的替代变量,采用问卷中“总的来说您认为您对您的生活状况感到满意么”这一问题,将“非常不满意”“比较不满意”“一般”“比较满意”和“非常满意”分别取1—5的赋值,并使用有序probit模型回归。结果见表6第(1)列,证明了前文估计结果稳健。二是替换解释变量。未参与投票、家人代投票和自己去投票分别赋值为1、2、3,以衡量农民参与选举投票的积极程度,并作为解释变量的替代。结果见表6第(2)列,再次证明了估计结果稳健。

2.面板数据检验。新的法律规定已经将村庄选举由三年一次调整为五年一次,而CLDS调查间隔时间为两年,问卷中所询问的选举时间可能距实际问卷调查时间较远,有可能对回归结果产生影响。为此,本文选取上次选举时间为开展问卷调查当年和前一年的村庄,筛选出57个村庄的2991个农民样本,并整合成三期平衡面板数据,以抵消选举时间跨度过大带来的影响。同时,由于受教育程度、婚姻状况等因素在几年内变化程度较小,固定效应难以识别,因此本文采用多维固定效应(reghdfe)命令,同样控制村庄和年份固定效应,回归结果见表7第(3)列。估计结果亦证明前述结论的稳健性。

3. 替换数据库再检验。2019年中国社会状况综合调查(CSS)的调查样本覆盖全国31个省市,包括151个区市县、604个村/居委会,每次调查访问7000到10000余个家庭,具有全国代表性和大样本性质。在对变量的缺失值、错误值等进行初步处理后,一共得到28个省260个村2097个农民样本,同样使用有序probit模型并控制村居编号进行回归。结果见表6第(4)列,依然证明本文结论稳健。

四、结论与启示

本文利用CLDS2014、2016和2018年三期数据,并通过多样化的变量与数据库替换,分析村庄选举投票参与行为对农民幸福感的影响。结果发现:第一,村庄选举投票参与行为能够显著增进农民幸福感。在控制选举时间、替换变量等稳健性检验之后,其依旧稳健。第二,交互效应检验显示,可获益机会是农民从选举投票参与中获得幸福感的原因。一方面,村庄经济机会越多,农民从选举投票参与行为中获得的幸福感越高;另一方面,农民与村庄利益关联程度越低,从选举投票参与中获得的幸福感越低。第三,进一步的机制检验和异质性分析显示,公平偏好和群体互惠是农民从选举投票参与中获得幸福感的原因。公平感在选举投票行为对农民幸福感的影响中充当部分中介因子。与高客观收入和高主观地位群体相比,选举投票参与对农民幸福感的积极作用在低客观收入和低主观地位群体中更强。

农民幸福感来源可简化为物质利益需求和精神层次需求,前者对应理性小农下的成本收益计算,后者对应村落共同体中农民的公平互惠。因此,进入相对贫困治理时期,提升农民幸福感不仅要关注农民的经济收入和基本生存保障,还要关注农民的平等权利赋予和参与行为能力。既要创造更多的村庄经济机会和资源,强化农民和村庄的利益纽带、情感纽带,又要改善村委会选举质量,保障选举程序的设计和执行过程中的公平公正。

(罗必良,华南农业大学国家农业制度与发展研究院院长、教授,教育部长江学者特聘教授;吕姝颖,华南农业大学国家农业制度与发展研究院硕士研究生。)

以上文章原载于《学术研究》2022年第7期,文章不代表《学术研究》立场。

篇幅原因有所删减,未经授权不得转载。