摘要:随着社会经济的发展,中国人均预期寿命显著增长。根据生命周期理论,预期寿命的延长将给居民储蓄率带来重要影响,但是现有研究并没有达成一致结论。由于中国城乡二元经济的巨大差异,预期寿命的延长对城镇和农村储蓄率的影响方向不同:预期寿命的延长意味着城镇居民退休后存活的时间更长,从而工作期间需要更多储蓄,以应对退休后更长时间的收入下降,但农民不面临退休以及退休后收入急剧下降的情况,预期寿命的延长会提高他们的健康水平,进而提高其劳动生产率和收入水平,同时还会延长工作期,这些都会降低家庭储蓄率。我们基于CHIP2013的农户数据进行研究发现:第一,县级人口的预期寿命增长显著降低了农户的家庭储蓄率;第二,统计发现,农民60岁以后的劳动时间并不会急剧下降,甚至到了70岁,仍每年平均劳动4.55个月,相当于30—40岁劳动力年均劳动时间(8.83个月)的52%;第三,预期寿命的延长显著改善了所有农民的健康水平。

一、引言

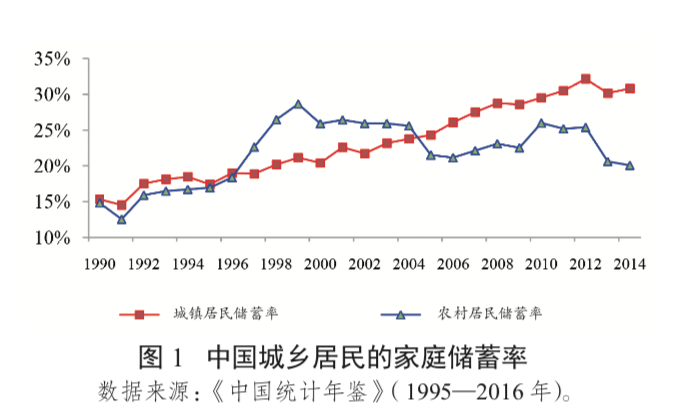

一个国家的储蓄率是决定宏观经济增长的重要变量,也是制定长期经济增长和财税政策时需要考虑的重要因素。改革开放以来,高储蓄和高增长成为中国经济的一个典型特征,高储蓄率现象也是国内外学术界关注的一个重大问题。我们在图1中分别报告了1990—2014年中国城镇和农村居民的家庭储蓄率。从中可以看出,城镇居民的家庭储蓄率在此时间段保持着持续上升的态势,由1990年的15%左右上升至2012年的32.1%,但农村居民的家庭储蓄率自1990年代末期却出现波动下滑的趋势,两者的走势出现了明显背离。

尽管已经有很多与中国居民储蓄率相关的研究,但是这些研究普遍面临如下问题:第一,绝大部分文献注重解释中国城镇居民储蓄率的上升,却忽略了对农村居民家庭储蓄率变动趋势的解释,特别是忽略了对1990年代末期后农村居民家庭储蓄率下降趋势的解释;第二,不少研究采用省级面板或者全国加总数据,忽视了城乡二元经济体制下两类居民家庭储蓄率的不同影响因素;第三,尚未有研究能够从一个理论视角出发,同时解释城镇家庭储蓄率的持续上升以及农村家庭储蓄率的下降;第四,有文献认为,传统的生命周期理论不能够很好地解释中国居民的储蓄行为。但本文认为,生命周期理论不仅能很好地解释中国居民储蓄率现象,而且还能解释城乡居民储蓄率的背离现象。随着中国社会经济的发展和进步以及生活水平和医疗技术的提高,中国居民的预期寿命已经从1981年的67.8岁上升至2015年的76.3岁(国家统计局,2016)。毫无疑问,预期寿命是中国居民储蓄率变动趋势的重要影响因素,且它对城镇和农村居民家庭储蓄率的影响方向不同。

首先,本文基于有全国代表性的农户调查数据(China Household Income Project—2013)研究预期寿命的延长对农村居民家庭储蓄率的影响,克服了前人利用省级数据或者全国加总时间序列数据研究时面临的小样本问题。其次,本文揭示出预期寿命影响农户家庭储率的一个重要机制——预期寿命的延长会显著提升农民生命周期内的劳动供给时间以及他们的健康水平,这为我们理解预期寿命为什么会降低农户的家庭储蓄率奠定了基础,也有助于我们理解农户的储蓄率为什么从1990年代末开始出现下降趋势。第三,本文还为现有研究结论的不一致提供了一个可能的解释:由于预期寿命的延长对于城镇和农村家庭的储蓄率的影响方向不同,因此将它们混在一起展开研究可能会得出谬误的结论,或者导致回归系数不显著。第四,预期寿命在储蓄率方程中可能具有内生性。一方面,老龄化可能对储蓄率产生影响,而预期寿命的提高和老龄化正相关,如果储蓄率方程中遗漏了该变量,则会导致内生性问题;另一方面,预期寿命还可能与其他地区社会经济变量相关。为了解决这一潜在问题,我们将在回归模型中控制家庭中老年人口的数量,然后用2000年县级人口预期寿命解释2012年农村居民的家庭储蓄率,以此达到用滞后因变量控制部分内生性的目的。

二、文献与理论假说

现有文献大多集中于解释中国居民的高储蓄率现象。张明(2007)对此问题提供了一个较全面的文献综述。从1990年代开始,有文献从预期寿命延长的角度解释东亚地区的高储蓄率现象(Lee et al.,1998;2000;Hurd,1998;Li et al.,2007)。Deaton and Paxson(1994;2000)研究发现,仅仅考虑经济增长与年龄结构并不足以解释中国台湾地区的高储蓄现象,而在纳入预期寿命的延长这一因素后则能较好地解释该现象。尽管有少数文献试图揭示预期寿命延长与中国居民储蓄率之间的内在关系,但并没有达成一致结论。刘生龙等(2012)基于1990—2009年省级面板数据的研究发现,预期寿命每上升1年会导致家庭储蓄率上升1.2%。金刚等(2015)基于国别数据研究了老年和工作期的预期寿命对国民储蓄率的不同影响,发现前者对储蓄率提高的效应更大。汪伟和艾春荣(2015)建立理论模型分析发现,寿命延长带来的“未雨绸缪”储蓄动机能够解释中国储蓄率在时间上的上升趋势和区域间的梯度差异,而老龄人口负担率的上升并没有对储蓄率产生明显的负效应,他们利用省级面板数据的检验验证了上述推论。蔡兴(2015)建立两期代际交叠模型研究发现,预期寿命延长会降低居民消费(从而提高储蓄率),并基于2002—2013年中国省级面板数据验证了该结论。另外,张志远和张铭洪(2016)、范叙春和朱保华(2012)也采用省级面板数据展开研究并得出类似结论。刘盼和王欣雨(2019)建立理论模型分析认为,预期寿命的增加会提高(城镇)居民的储蓄率。

尽管上述几篇文献都从预期寿命延长的视角来解释中国居民的储蓄行为,汪伟等(2018)的文献综述也发现,基于世界各国的实证研究都发现预期寿命延长与储蓄率成正相关,但是本文认为仍有必要展开,进一步研究。这是因为,一方面,有些论及预期寿命延长对储蓄率影响的研究只是提出了初步的观点,并没有提供检验证据;另一方面,绝大多数基于中国的研究所采用的是省级面板数据,未对城乡居民进行区分。本文认为预期寿命的延长提升家庭储蓄率的情况只适用于城镇家庭而不适用于农村家庭,原因在于:在中国的二元经济体制下,只有城镇居民才面临法定退休和退休后收入的显著下降,农民并不受这一制度的影响。对于城镇居民而言,到了法定退休年龄必须退休,退休后的收入会出现急剧下降,而预期寿命的延长意味着城镇居民需要在工作期间更多地储蓄,以此来应对退休后收入的下降以及退休后更长时间的生存,因此预期寿命的延长会推动中国城镇居民储蓄率的上升。相反,农村居民没有退休以及到了60岁之后就不再劳动的概念,60岁之后依然可能继续从事劳动创收。同时,预期寿命的延长意味着农民个体健康水平的提高,这一方面能够增加生命周期中的工作时间,另一方面能够提高工作期间的生产率。例如,Fogel(1994)基于美国100多年的历史研究发现,伴随着预期寿命的延长,丧失劳动力的老年人数量减少,健康状况的改善使得老年人的工作期变长,从而使得储蓄率降低。因此,无论是工作期的延长还是健康水平的改善带来的生产率的提高,都会降低农户的储蓄需求和激励,从而使得预期寿命的延长带来家庭储蓄率的降低。

下面,我们利用有全国代表性的农户调查数据,检验预期寿命的提高是否会降低农民的家庭储蓄率,以及背后的影响机制。限于篇幅,预期寿命的提高对城镇居民家庭储蓄率的影响需另外行文研究。

三、基于农户数据的实证研究

(一)模型设定与关键自变量的定义

为了检验预期寿命的影响,我们建立如下家庭储蓄率决定方程。

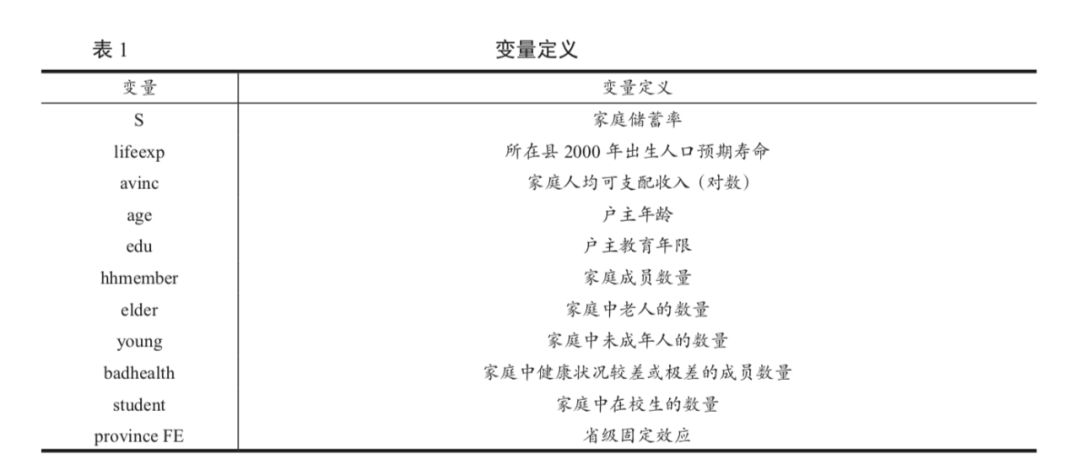

其中,S为农村居民的家庭储蓄率,根据家庭可支配收入与消费支出计算。lifeexp为农户所在县2000年出生人口的预期寿命。X表示家庭和个人层面的控制变量,包括家庭人均可支配收入的对数、户主特征和家庭结构。另外,我们还在模型中控制了省级固定效应,以捕捉那些不随时间而变化的地域特征造成的影响,也有助于克服内生性问题。变量的具体定义参见表1。

(二)数据来源和描述性统计

本文使用的数据来自于北京师范大学中国收入分配研究院和国家统计局联合实施的CHIP2013,该调查覆盖10490个农户、39065个农民。表2报告了数据清理后模型中相关变量的统计描述。2000年县级预期寿命的数据由美国北卡大学教堂山分校蔡泳教授估计所得(Cai,2005;Cai,2009)。

(三)实证检验

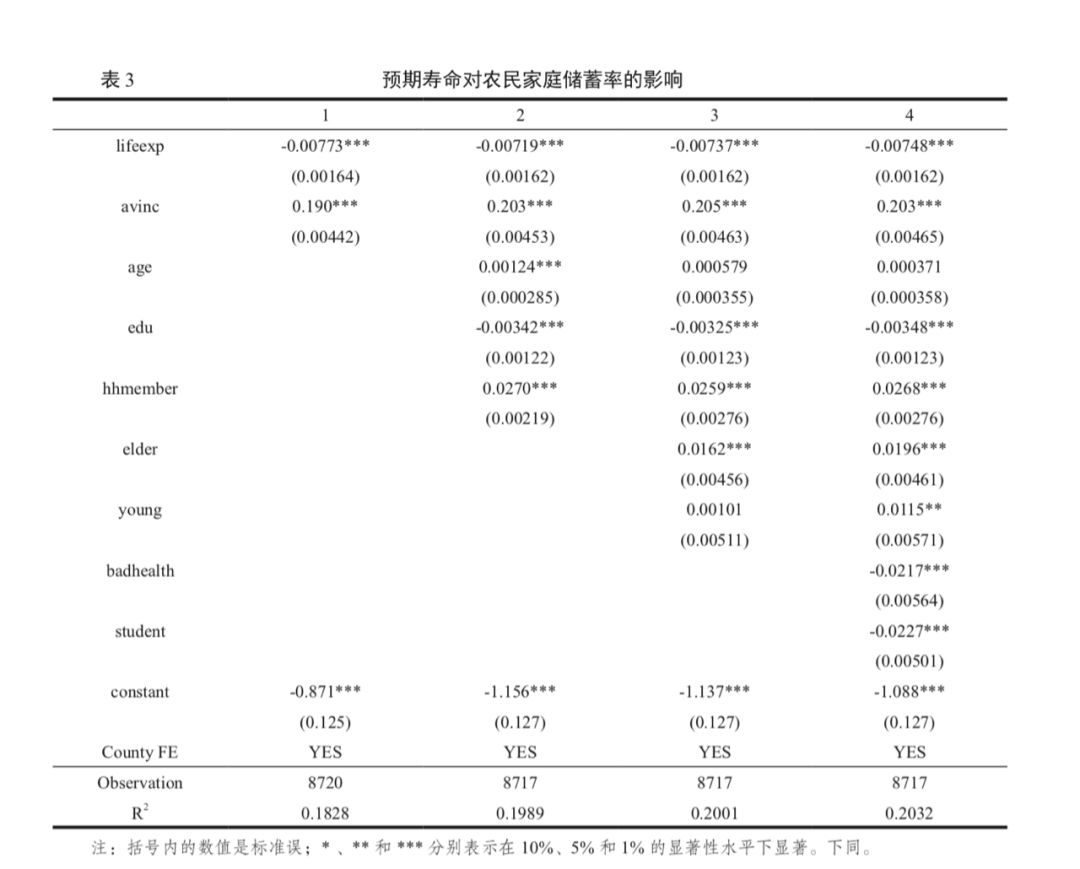

下面利用CHIP2013样本展开检验。我们关心的自变量是2000年的县级人口预期寿命,相对于2012年的农户家庭储蓄率,自变量滞后12年可以大大减轻潜在的内生性问题。表3首先报告了农户家庭储蓄率方程的回归结果,从中可以看出,无论是否控制户主特征和家庭结构,预期寿命的回归系数在所有模型中都显著为负;且在所有模型中,回归系数的大小很稳健,这表明预期寿命每增长1岁,农户的家庭储蓄率会下降0.7%左右。另外,家庭人均收入的回归系数显著为正,这和理论预期及其他研究的结果保持一致;其他控制变量的回归系数方向也和理论预测基本一致,这里不再赘述。

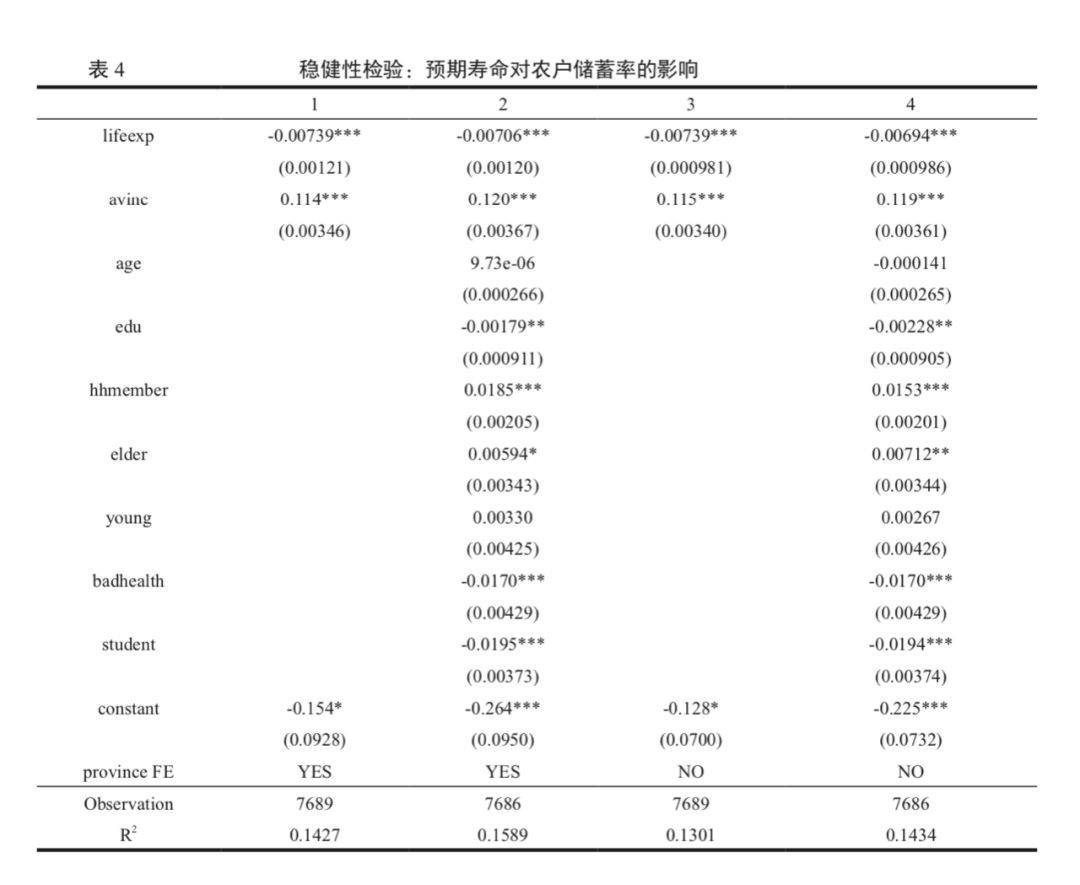

此外,我们还做了如下稳健性检验:只保留家庭储蓄率在-0.8和0.8之间的观察值,控制或者不控制省级固定效应,回归结果报告在表4中。从中可以看出,预期寿命在家庭储蓄率方程中依然显著为负,且回归系数的大小依然稳健。这再次表明,预期寿命延长会降低农民的家庭储蓄率。

(四)机制检验

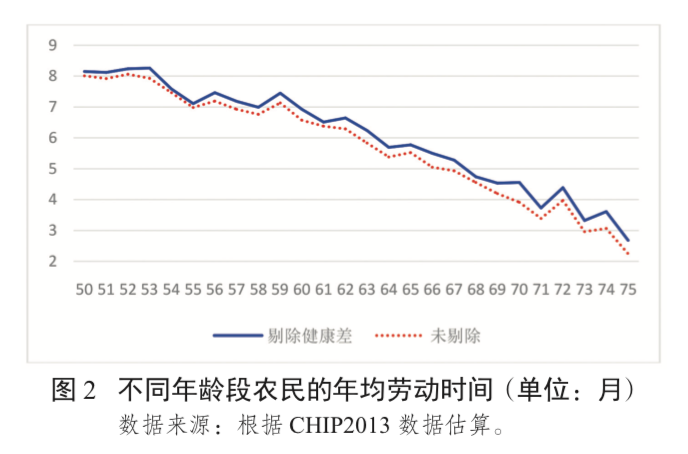

前文的理论推断指出,预期寿命降低农民家庭储蓄率的一个机制在于增加农民个体在生命周期中的工作期和提升健康水平。下面我们利用CHIP2013中的农民个体样本检验这一机制是否存在。首先,我们基于CHIP2013的农户调查问卷中个体的劳动时间,在图2中报告了50—75岁农民的年均工作时间。从中可以看出,60岁以后,农民的年均劳动时间并没有立即停止或者急剧下降,甚至到了70岁的时候,平均每年仍能劳动4个月左右,而这相当于30—40岁壮年劳动力年均劳动时间(8.83个月)的52%。这表明中国农民的工作期并不像城镇居民那样到了60岁(女性50或55岁)之后就停止了。

由于CHIP2013中提供了每个农民的健康水平,因此我们可以基于这个变量进一步检验县级预期寿命是否能够显著提高各个年龄段农民的健康水平。为此,我们建立如下的农民个体健康水平决定方程:

其中,Health为每个农民的健康状况虚拟变量(健康状况较差或者极差=1,其他=0)。lifeexp为所在地区人口出生时的预期寿命。X表示个人层面的控制变量,包括年龄(age)、年龄的平方(age_sq)、教育年限(edu)、是否为女性(female)、是否已婚(married)和家庭成员数量(hhmember)。另外,模型中继续控制省级固定效应,以捕捉那些不随时间而变化的省级地域特征造成的影响。

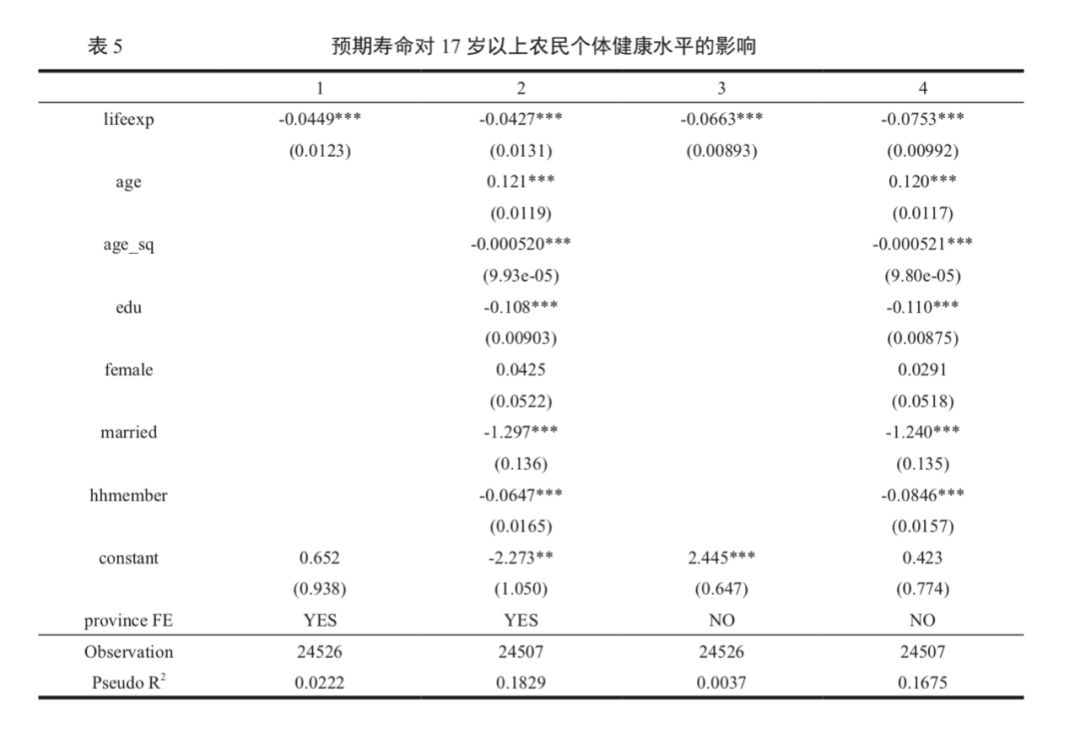

表5首先报告了基于17岁以上农民个体样本(删除了在校学生)的Logit模型回归结果。从中可以看出,无论是否控制个人特征以及家庭成员数量,预期寿命在所有的方程中都显著为负,这表明预期寿命的提高会降低成年农民健康状况较差或者极差的概率。下面,我们只保留60岁以上的农民个体样本进行同样的回归,检验预期寿命的提高能否改善老年农民的健康状况,结果报告在表6中。从中依然可以看出,无论是否控制个人特征以及家庭成员数量,预期寿命的提高依然会显著降低60岁以上农民个体健康水平较差或者极差的概率。

图2和表5—6的结果表明,预期寿命的延长确实改善了所有农民的健康水平,而且农民到了60岁以后并不会立即停止劳动,这些因素都会显著提高他们在生命周期中的工作期和劳动生产率,从而使得他们为失去劳动能力(或者停止劳动)后的消费进行储蓄的动机或者压力降低,因此预期寿命的延长降低了农民的家庭储蓄率。

四、结论

本文以生命周期理论为基础提出理论假说,认为预期寿命延长对中国城镇和农村居民家庭储蓄率的影响方向不同,然后基于CHIP2013的农户数据对预期寿命与农户家庭储蓄率之间的关系进行了检验,结论如下:第一,2000年县级人口的预期寿命对所在地农户2012年的家庭储蓄率有显著的降低作用;第二,基于CHIP2013中提供的个体农民劳动时间信息,我们统计发现,农民60岁以后的劳动时间并不会急剧下降,甚至到了70岁仍每年平均劳动4个月左右,这意味着中国农民的工作期显著高于城镇居民;第三,基于农民个体数据的实证检验发现,预期寿命的延长显著改善了包括60岁以上农民在内的全体农民的健康水平。

本文的研究意义和政策含义如下:首先,本文区分了预期寿命延长对城乡居民储蓄率的不同影响方向,有助于我们理解农户家庭储蓄率下降趋势以及城镇居民家庭储蓄率上升趋势的推动力;第二,本文的解释为现有研究结论的不一致提供了一种可能的解释:由于预期寿命延长对两类居民的家庭储蓄率的影响方向相反,因此将它们混同在一起研究可能得出相悖的结论或者结果不显著的结论;第三,由于储蓄率是投资率最重要的决定因素,而投资率又是经济增长的关键变量,因此本文能够为理解影响储蓄率这一重要经济变量走向的因素奠定基础,为政府制定长期经济增长和刺激内需等政策增加一个考量因素。

(章元,复旦大学经济学院教授;王驹飞,复旦大学经济学院博士研究生;沈可(通讯作者),复旦大学社会发展与公共政策学院副教授)

以上文章原载于《学术研究》2019年第7期,文章不代表《学术研究》立场。

篇幅原因有所删减,未经授权不得转载。