【摘要】

1923 年《汕头市政之工务计划》的编制实施,使汕头城区进入了“有规划建设拓展” 阶段。《汕头市政之工务计划》是近代中国为数不多的由中国人自主制定和主持实施的城市建设规划,本文着重分析了这一计划编制及实现过程中的设计理念、经费筹募、政商关系、实施体制等,如何顺应汕头商贸网络、商品结构、商贸形态的变化,而不断调整完善。

【正文】

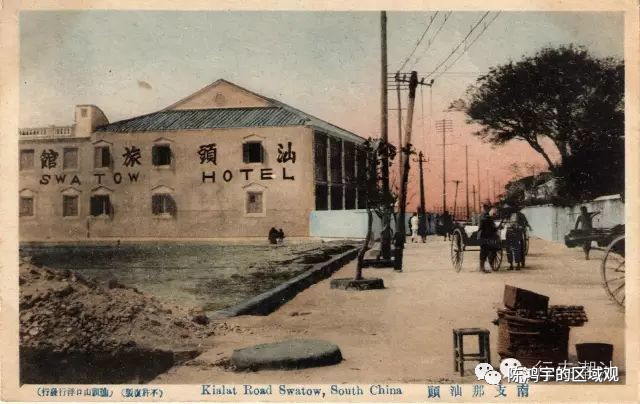

图1 开始按照近代马路标准筑建的汕头市外马路。

对于汕头这座“因港而生”、“因商而兴”的商业城市而言,城区改造的核心目标,就是使汕头市的经济、社会、文化、民生发展的所有方面,都能够顺应汕头口岸和汕头市区商贸业持续繁荣的要求。

1923年《汕头市政之工务计划》的绪论中,计划编制者已经认识到,形成城区改造的共识与合力的重要性:“惟时事业重大,经费浩繁,非得政府之补助,与地方绅民之协力,各具决心,积极规划,以促进行。”显然,“顺商而变”既是城区“有规划改造”的目标和原则,也是凝聚政府和“地方绅民”的合力,使各方主体都愿意参与城区改造并从中获益的共识。

(一)《汕头市政之工务计划》和《汕头市改造计划图》的编制者们完全了解繁荣商贸业对于汕头城市发展的决定性作用

在改造计划划定的“商业”“工业”“住宅”“行政”和“行乐”五类功能分区中,不单原来商贸、交运活动繁荣活跃的“西部街区组团”“被划为“商业地区”,就连准备拓展为新城区的“东部街区组团”,以及外马路沿线新填海地区,全部划为“商业地区”。在6.89平方公里的总规划面积中,行政区域为0.13平方公里;工业区域为0.8平方公里;中山公园0.23平方公里;商业和住宅区域划定为5.06平方公里,“商业地区”的规划面积占总规划面积的73.44%,充分凸显了汕头城区“因商而兴”的商埠属性。

从汕头设立市政公所开始,到此后的市政厅、市政府,尽管行政首长频繁更替,历届市政当局都一直以巩固汕头城区的商业贸易中心地位为己任。不论是城区西部组团的“拆街辟路”,还是东部组团新建路网,都立足于适应汕头城市商业形态的新变化,将兴建尽可能多的商住两用联排骑楼建筑、不断改良市场环境和人居环境为目标,以充分满足当时汕头埠“绅商”快速提升土地商业价值,扩大市场容量的共同需求。

图2 20世纪20年代汕头城区,兴建尽可能多的商住两用联排骑楼建筑、不断改良市场环境和人居环境,快速提升土地商业价值,扩大市场容量。

至1938年,规划中的“商业地区”道路系统和主要的商贸业、服务业建筑,已按规划基本建成,并且形成了小公园、双和市、三太市、福合沟、盐埕头、同益市、共和市、乌桥市等商业市集网络布局,进一步强化了进出口贸易和城区的消费能力,汕头口岸的区域性商贸流通中心地位不断巩固。

(二)通过示范效应,让拆街巷建联排骑楼马路,逐渐成为汕头城区社会各界的普遍共识

1915年《汕头纪事》的调查显示,当时汕头埠185家商户中,大多数从事转口及批发贸易。与此相适应,从汕头开埠至至20世纪20年代初叶,汕头埠各街巷的“民居采用下铺上居的空间安排,多设内天井。屋顶也使用潮汕民居的做法,有些改良形成局部天台可以晾衣被。建筑材料为经济起见,常采用贝灰沙与杉木结构。”

1921年汕头设立市政厅之后,汕头城区人口规模和消费能力有所增强,市政当局已经开始要求新辟马路的临街铺户自己在步道上加盖骑楼。当然,1921年就开始谋划拆建的升平路和永平路,直到1923年底建成通车时,临街还基本是三、四层高的非骑楼联排楼房。1935年《潮梅印象》的调查显示,随着汕头零售商业的迅速发展,市区商号已有1113家,覆盖了20个商业门类,其中只有南北港(转运贸易)、生猪业、土油业、田料业共4个行业82个商号“概营趸售”,仅有鲜鱼业一个行业24家商号专营零售,其余15个行业1007家商号均为“趸零售并兼”,零售和批零兼售的商号已占汕头市区商家数的92.63 %。为了与转口贸易、批发贸易、零售贸易三者并立的商贸新业态相适应。20世纪20年代初汕头城区新拆建的近代马路基本上“以骑楼的方式联结形成步行通道, 骑楼采用简化的西洋柱式”(许瑞生)。

图3 汕头城区骑楼马路的兴起、发展和式微,是观察汕头建筑形态与商业形态同步变化轨迹的窗口。

汕头埠内街“下铺上居”的联排建筑形态,是与开埠初期直至20世纪初叶汕头转口贸易为主的商业形态相适配的。1924年之后“西部组团”近20条纵横干道、“东部组团”新马路、中马路、公园路、新兴路等多条纵向干道,基本上都建成联排骑楼马路,其动因则是这一时期汕头的商业形态转向大宗转运、一、二盘批发与就地零售三者共存,汕头城区零售商业迅速兴起,迫切需要更宽敞的马路和临路商铺与其相适配。

从早期新加坡殖民地强制推行带“五脚基”连廊的“店屋”,到1878年香港政府颁布《骑楼规则》,关于联排骑楼式建筑对于热带和亚热带城市的商业意义,19世纪中叶以前已被认识。

图4 新加坡的联排骑楼马路,骑楼宽度通常只有5foot(5英尺,约1.5米),故被称为“五脚基”。

1912年《广东省警察厅现行取缔建筑章程及施行细则》规定:“凡堤岸及各马路建造铺屋,均应在自置私地内留宽八(英)尺建造有脚骑楼,以利交通。”可见,拆街巷修联排骑楼马路,是当时东南亚地区和中国南部地区构筑近代商业城市的“标准范式”。

图5 广州联排骑楼马路的修建时间比汕头城区大约早10年,修建的骑楼马路总长度大约是汕头的1.5-2倍。

商贸业越活跃,修建骑楼马路的条件就越齐备,出现联排骑楼建筑的时间也越早。新加坡、香港、广州兴建骑楼马路的时间早于汕头,汕头兴建骑楼马路的时间又早于江门、湛江以及潮汕各城镇。

19世纪末期,汕头旧城区已经开始拆缩挡街建筑,为了共同商业利益而规范个体行为、整治街巷格局,此种约定促成的共识,奠定了1921年之后大规模拆街建路的思想基础。

城区商业业态的多样化,则是1923年之后城区改造中的新开辟马路,大多建成联排骑楼马路的物质基础。1923年《汕头市政之工务计划》中的“街路之建设与下水道之敷设”,要求在行车道两侧留出步道,“步道之宽,据欧美各国定例,比照该街路全宽,得十五分至二十分之一,本市仿之。”

虽然1923年“工务计划”中并未硬性要求新辟马路必须修建联排骑楼,但1921年4月汕头市工务局甫一成立,翌月发布的第三号布告中就希望第一公园前路拆路后两侧商住铺户在步道上自建8英尺的骑楼。(《汕头市市政厅公报(第2期)》)可见,1923年以后汕头城区骑楼马路的迅速扩展,既表现为市政当局顺应汕头口岸日趋繁荣活跃商贸活动,积极探求沿路建筑形态的多样化;又表现为此时汕头各界商民对联排骑楼马路的商业意义开始形成共识。

图6 1921年4月汕头市工务局甫一成立,翌月发布的第三号布告中就希望第一公园前路(现旧公园前路)拆路后两侧商住铺户在步道上自建8英尺的骑楼。(《汕头市市政厅公报(第2期)》

1923年之后,构成西部组团核心商圈的安平路、至平路、居平路、国平路南段等骑楼马路先后建成,市场容量扩大带来的贸易红利,成为西部组团拆街建路和东部组团辟建新路的示范,部分商铺由原来被动参与拆街建路,转为主动、积极地争取先拆先建。

图7 夜幕与灯光下的原“小公园核心商圈”。

1928年就有国平路北段商户组成的“筑路委员会”,向市政厅陈述争取尽早拆路建骑楼的紧迫性:“天空阔大,两旁铺户正东西对照,在住户则不堪其暑炎之酷热,在商户则不堪其货物之蒸变,遇淫雨斜吹则水汜,户铺其害有甚于烈日。受兹苦状,居住其间者势必有用亚铅或布篷,籍以遮盖。然篷之高下长短不一,于观瞻上殊不美观,此本市先筑各马路未见骑楼户铺既先有明证也。至行人至不利则往来其间者无不晓然矣。”(转引自郑莉《近代汕头城市建设发展史研究》)

正是由于拆街巷辟建联排骑楼马路成为官民各界的普遍共识,并且转化为内生驱动的动力机制,“汕头自民国十五年(1926 年)以后,所有开辟马路皆一律建筑骑楼。”

(三)社会各界共识与城区改造规划执行中的同步“顺商而变”

与广州、上海等其它的沿海工商业大城市相比,汕头的市政改造计划的编制、审批、执行似乎相对容易,商户参与甚至主导城区改造的意识更为充分和主动,市政当局多是顺势而为,主要扮演规范者、监督者、仲裁者的角色。此种状况与汕头在近代中国东南沿海城市的非均衡发展格局相关:

一是汕头作为“因港而生”的区域性后起商埠,并不具备上海和其它沿海省会城市固有的政治、文化中心功能,经济体量和人口规模都不在一个量级上;二是外国租界一直未能在汕头设置,如上海、厦门一样多方势力相互掣肘的情况不算多;三是汕头市政当局的财政收入能力仅能满足日常运转。相形之下,“商绅”在汕头埠的发言权就显得较有分量。从另一个角度看,潮州府城一直作为粤东主要的政治中心,也使得汕头的市政当局可以集中更多的资源推进城区改造。

1921年至1930年十年间,汕头城区共辟建了30条主要干道马路,1931年至1935年,仅辟建了10条马路,主要集中于东部组团。1935年以后,汕头城区基本上未再新辟建马路。30年代以后汕头城区道路系统建设速度的放缓,同样体现出汕头市政当局和商民主体间“顺商而变”的默契。

1930年前后,西部组团和东部组团的主干马路已基本建完,城区框架已经大幅拉开,创造出巨大的商业用地和住宅用地供给。为了将道路之便转化为实际的道路之利,这一阶段汕头市政改造的重心更多地转向修建商住楼宇(包括联排骑楼和独栋楼房)、疏通补密路网和公共空间建设。适逢1929-1933年世界经济大危机,银两的国际汇价大跌,南洋华侨回乡投资购置房产剧增,至1937年之前,汕头城区出现了前所未有的房产投资热潮。

20世纪20年代中期之后,随着联排骑楼马路在中国南方热带、亚热带城市的滥觞,其过于强烈的“寸土寸金”的逐利驱动、对人居环境和绿化环境的负面影响,也逐渐被社会各界诟病。

1929年广州城区已经建成了近40公里长的骑楼街,各种商店总数达2万多间,平均每50个广州人便有1间商铺,针对“广州是一个大商场”的批评,1932年的《广州市修订取缔建筑章程》,确定了市内不准建骑楼马路名单,包括位于核心商圈的文德路、广卫路、广仁路、吉祥路以及外围的白云路、长庚路、盘福路、德宣西路等。上世纪30年代之后,广州再没有大规模兴建骑楼建筑了。(严家恭《广州骑楼120年》)

与广州相仿,汕头城区联排骑楼马路的建设高潮出于1924年至1930年间,主要集中于西部组团的旧城区和东部组团的部分马路。1926年以后东部组团的外马路、中山路两条主干道的沿路,基本上不再建筑联排骑楼。1930年之后东部街区组团新辟建的瑞平路、民生路、共和路、大华路、华坞路、同益路、利安路南段等马路,也只有零星的骑楼建筑,其余是大多联排非骑楼建筑和独栋洋房,门前均按规划要求留有较宽敞的露天步道,并种植行道树。

图8 建于1923年的桂园。

汕头市政当局似乎没有颁发市内不准建设骑楼马路的行政规章,联排骑楼马路从兴盛到式微,基本是立足“市情”“顺商而为”。

一是由于外马路沿线地带集中了较多的教育、医疗和行政外事机构,需要腾出公共空间建设城市公共服务设施;

二是“东部街区组团”的人口密度和产业密度大大低于“西部组团”,“西部组团”大规模辟建的联排骑楼马路,基本上已经可以满足十几万城区人口的消费需求,城区东部不可能集聚形成汕头城区的另一个零售商业和消费中心;因此,外马路和中山路沿线也就不需建设更多的商住两用骑楼。

三是20世纪20年代末期以后,抽纱、油料、化肥等大宗商品进出口在汕头口岸贸易中所占的比重越来越大,电话、电报、机动车、人力车等近代通讯方式和出行方式出现,促使部分大宗商品进出口商业机构分流到东部组团的独栋洋房及其它非骑楼商业楼宇。

四是为了追求更为舒适的人居环境,部分市民不再愿意居住在密集嘈杂、商住一体的临街骑楼里;当时东部组团的地价、房价又低于西部组团,离开密集嘈杂的旧城区东移便成为部分市民的选择。

1930年,汕头市政府对1923年-1926年拟定批准的《市政改造计划》又按照“顺商而变”做出局部调整。

从1938年《汕头市区最新地图》可以看到,经过近二十年的建设,汕头城区已经拉开了框架,但1923年计划拟定的功能分区计划并没能完全实现。除了列为“行乐区”的中山公园按规划初步建成外,位于规划城区北部的“乌桥岛”等“工业地区”、东北部“华坞片”的“行政地区”、西部“黄岗-汕樟片”的“住宅地区”进展迟缓。究其根源,不外上述此几类地区的建设缺乏商业力量支撑,对汕头市行政当局和“绅商”们来说,在“商业地区”大规模辟建道路系统时,同步推进“行政地区”和“住宅地区”的建设确已力所不逮。

因此,1930年后,新建的汕头市政府就选择在外马路新填海地块。而在原先规划的“商业地区”中,特别是靠近码头的西部组团街巷中,却散落着大量的新建住宅、小型工厂作坊和行政文化机构。出于运营成本的考虑,这些“非商业单位”宁愿集中在“商业地区”,也不愿意落脚到政府确定的“工业地区”和“住宅地区”中。

图9 位于外马路“新填海地”的汕头市市政厅(建于1930年)。马卡摄。

来源:“陈鸿宇的区域观”微信公众号