走在广州北京路的青石板上,脚下是千年古道遗址的考古印记,抬头是元宇宙非遗街区的VR体验;转角的老字号茶楼里,一壶普洱配虾饺的烟火气,与骑楼外的现代商圈无缝交融。当广府“老汤”吸收数字技术、生态资源、产业基因的“新料”,煲出的正是高质量发展的“靓汤”——这不是传统与现代的“拼接”,而是人文经济学在广东的鲜活注脚。

2023年全国两会期间,习近平总书记提出“研究人文经济学”的重大命题,强调“文化很发达的地方,经济照样走在前面”。这一科学论断点亮了经济学研究的新维度,直指中国式现代化“物质文明与精神文明相协调”的核心要义。

人文经济学为何能成为破解发展难题、彰显中国特色的“关键密码”?对于素来以务实创新闻名的广东而言,人文经济学从不是抽象的理论,而是浸润在地域基因里的实践智慧。广东正用一个个可感可触的案例,诠释着“文化经济化、经济文化化”的深层逻辑。

01

什么是人文经济学?

谈及经济学,人们往往先想到西方主流经济学的“理性人”假设——将人抽象为追求利益最大化的个体,将经济活动简化为物质财富的生产与分配。而对于人文经济学,不少人会把它简单等同于“文化产业经济学”,觉得无非是发展文创、搞搞文旅。

从学术内核来看,它远不止于此。

实际上,在早期的经济学研究中,文化因素是被包括在其中的,无论是亚当·斯密,还是马克思都有过深刻的分析。但随着学科专业化的推进,文化因素被主流经济学所忽略或放弃。与土地、资本、人力资本、科学技术等经济增长的直接推动因素相比,文化本身难以被度量,这成为追求实证计量的经济学放弃文化分析的一个重要原因。但是:

文化是更为基础的因素,其发挥的作用是长期的、潜移默化的,放弃文化分析的经济增长理论是不完整的。

新时代的人文经济学是经济学向人文的回归,即重新坚持以人的全面发展为出发点来研究人类的经济行为的经济学。其作为21世纪马克思主义政治经济学中国化时代化的重大理论创新,核心要义在于构建“文化—人—经济”三位一体的辩证发展范式,实现对传统经济学物质增长范式的根本性超越。

人文经济学的本质内涵

人文经济学的本质,是文化与经济的交融互动、融合发展——既不是文化“依附”经济,也不是经济“绑架”文化,而是像广府早茶里的“一盅两件”,茶与点心相互成就,缺一不可。

价值维度的“以人民为中心”

不同于西方经济学将“资本增殖”作为隐性目标,人文经济学始终将“人的全面发展”作为终极旨归,其本质是“以人民为中心”,经济发展不仅要满足物质需求,更要回应精神文化、生态和谐、社会公平等深层诉求——这与中国式现代化“全体人民共同富裕”的目标高度契合。

“人,本质上是文化的人,而不是“物化”的人;是能动的、全面的人,而不是僵化的、“单向度”的人。人类不仅追求物质条件、经济指标,还要追求“幸福指数”;不仅追求自然生态的和谐,还要追求“精神生态”的和谐;不仅追求效率和公平,还要追求人际关系的和谐与精神生活的充实,追求生命的意义。”

习近平. 文化育和谐[M]//之江新语. 杭州: 浙江人民出版社, 2007: 150.

逻辑维度的“文化—人—经济”互嵌

文化与经济在总体上是相互交融、互动发展的。人文经济学将文化视为经济发展的内生动力,通过“以文化人”培育正确价值观,再通过“以人化经”激活各类生产要素,最终实现“以经育文”的反哺,形成“文化—人—经济”三位一体的有机整体。例如,广东佛山顺德依托“敢为人先”的顺商精神,既打造了世界级智能制造高地,又通过李小龙IP、美食文旅实现文化增值。

方法论维度的唯物史观“底色”

人文经济学并非脱离现实的“文化决定论”,而是立足唯物史观,承认经济基础对文化的决定作用,同时重视文化的相对独立性与反作用。这一点在广东尤为明显——从广交会依托外贸优势传播广府文化,到数字技术赋能非遗(如广彩、通草画),均是“经济支撑文化、文化赋能经济”的辩证统一。

02

为什么要研究人文经济学?

当前,我国经过多年的高速经济增长,面临的挑战不再仅是如何实现经济增长,而是如何实现高质量发展。在此背景下,习近平总书记基于对苏杭经济社会发展的深刻观察,提出要研究“这里面的人文经济学”,实际上反映出他对于高质量发展的理论思考,人文经济学就是要回答高质量发展的实现路径和标准要求问题。

从经济方面来看,经济增长不仅要追求物质财富的增长,还要追求文化生产和文明提升,要将相当部分财富投入文化生产之中,将经济增长看作实现人的自由而全面发展的手段。

从文化方面来看,要在价值观上鼓励对经济财富的追求,在如何实现经济增长上形成社会共识,更重要的是要在根本上形成包容与创新的文化。

只有具备这些基本条件,才有可能出现经济发达、文化繁荣的局面,才能形成文化为经济增长提供思想和路径支持、经济增长为文化繁荣提供物质基础的互融互促结果。

理论意义

人文经济学有助于深化对经济社会发展规律的认识,为构建中国经济学自主知识体系提供重要基础。

人文经济学将人的发展和精神文化需求置于突出位置,是对一些地方以往过度追求物质增长的校正,是对马克思主义关于人的自由和全面发展思想的当代阐释。

人文经济学指出了文化、价值观、社会信任等人文因素不仅是经济发展的润滑剂,而且是经济发展的推动力,这是对经济学关于发展动能的重要创新。

人文经济学在揭示了西方主流经济学重物轻人、重利润轻福祉、重效率轻公平等局限的同时,立足中国式现代化建设的成功实践,大力弘扬马克思主义和中华优秀传统文化中的人文精神,致力于构建具有中国特色、中国风格、中国气派的经济学理论。

公众号:求是网

现实意义

人文经济学有利于激活文化资源新动能、塑造发展新优势,全方位推动我国经济社会高质量发展。

人文经济学要求实现经济发展从“物本逻辑”转向“人本逻辑”、从“投资于物”转向“投资于人”,这为推动实现全体人民共同富裕提供了重要指引。同时,

人文经济学研究与加快建设社会主义文化强国的目标高度一致,有助于引导各地深入挖掘历史文化、红色文化、地域文化资源,赋能文旅融合、创意设计、品牌建设等文化产业发展,转化为能够满足人民精神文化需要的产品。

人文经济学还强调以文化软实力、国民素质、社会品质、环境质量等为核心的综合竞争力,为实现创新驱动和可持续发展奠定重要基础。

公众号:求是网

03

如何实现人文与经济互相赋能?

从产业发展这一“硬”的层面来讲,推动文化基因深度融入现代产业价值链,是实现产业高质量发展和培育城市竞争优势的重要路径。

强化“文化+科技”双轮驱动,加快培育文化新业态、新场景、新模式,持续拓展文化产业发展空间。

注重文化基因在产业链各环节的系统嵌入,全面提升产业附加值和市场辨识度。

完善产业链上下游生态体系,形成协同创新合力。

从人文环境这一“软”的层面来讲,要通过人文环境的完善提升,突破传统要素驱动模式,构建文化惠民—文化化民—文化富民的递进路径,形成以人的发展为核心的新增长逻辑。

通过文化惠民促进消费升级,进而促进经济循环。

通过文化化民促进人才集聚,进而优化生产要素配置。

通过文化富民促进业态融合,进而推动城乡协调发展。

04

广东的“人文经济密码”,藏在这些地方

翻开广东的发展画卷,人文经济学的实践早已“落地生根”。

城市更新:让老城区“活”出文化新价

广州市永庆坊的改造,是广东“微改造”的典范——没有大拆大建,而是用“绣花功夫”修复趟栊门、满洲窗,引入咖啡店、设计师工作室等新业态与非遗工坊共生。如今,非遗传承人在这里用通草画讲述海上丝绸之路的故事,年轻创业者搭建跨境电商直播间,把广绣、广彩销往全球。

图源:公众号“广州荔湾发布”

广州市北京路步行街把“千年”与“数字”玩出了新花样——地下是宋代古道遗址展厅,地上是元宇宙非遗街区,广彩瓷器通过虚拟现实技术“活”起来,吸引大量外国游客驻足。

图源:公众号“广州越秀发布”

深圳市南头古城积极开展城市更新,充满吆喝声的城中村焕然一新——街道两旁是改建后的广式洋房,墙上的灰瓦雕花,木质拉趟门,别有一番岭南风情。南头古城的更新改造描绘了深圳历史各个阶段丰富多样的城市生活和文化内涵,展示出历史古城和当代城市的发展脉络,吸引年客流量约1300万人次。

江门市长堤历史文化街区围绕“墟街有戏”品牌累计开展活动30场、场场火爆;赤坎古镇升级为网红打卡地后,2024年客流量超368万人次,实现旅游收入22.54亿元。

图源:公众号“江门发布”

这种“古今交融”,让城市更新不再是“造新城”,而是“续文脉”。

县域实践:让绿水青山“长”出经济价值

在河源东源,人文经济学是“百千万工程”的实践,是畲族捕鱼节的鼓声,是万绿湖的低空观光飞机,是“追龙”民俗里的乡村振兴密码。

图源:公众号“河源广播电视台”

正月初三的漳溪汶水塘捕鱼节,11支村队比拼捕鱼重量,刚捞起的鲜鱼做成全鱼宴,农特产品一条街让畲族银饰、茶叶“出圈”,直接带动餐饮住宿收入翻倍;“五一”期间的“蓝大将军出巡节”,把畲族文化搬进4A景区,更联动“万绿湖低空观光”,让生态资源变成“空中观湖”的新体验——这正是东源“生态+文化+低空经济”的创新,2025年文旅周带动收入2390万元,让“绿水青山”真正变成“金山银山”。

产业升级:让“广东制造”烙上文化印记

作为“中国家电之都”,佛山顺德吹响“建设世界级旅游目的地和打造世界级智能制造高地”双IP的号角。小熊电器的“烟囱咖啡”成为吸引年轻人的打卡点和休闲新名片;海创大族机器人智造城把“顺商精神”融入生产环节;龙江镇深重塑家具产业优势,打造湾区文旅IP,推动“工业符号”与“文旅符号”融合……“敢为人先,奋楫争先。要么是唯一,要么是第一,这是顺德的人文精神!”。

图源:公众号“在大良”

文旅融合的新业态蓬勃兴起,荔枝文化正与经济社会碰撞出新的火花。汕尾陆丰用国潮歌舞《给“荔”陆丰鲜达全球》和非遗钱鼓舞原创节目《鼓荔飘香》打开海外市场;汕头赤坪荔枝公园推出采摘+艺术展的体验套餐;包茂高速服务区的荔枝咖啡、荔枝冰淇淋等特色食品,让“岭南佳果”从农产品变成“文化消费符号”;在第21届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(以下简称“文博会”)上,广东荔枝以“东方爱情果”之名“出道”,新的文化品牌赋予荔枝浪漫寓意。

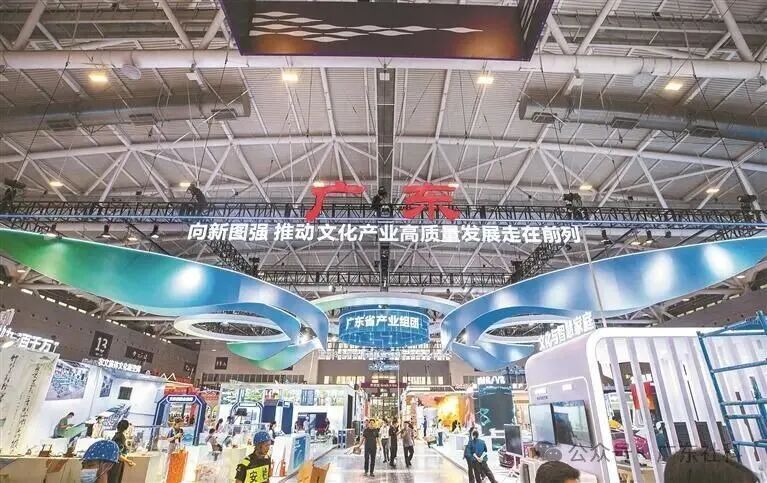

此外,文博会上,作为“东道主”的广东还重磅发布推动文化产业高质量发展“政策包”,一揽子推出87条政策举措,覆盖影视产业、演艺市场、动漫影视产业、网络游戏产业、电子竞技产业、网络视听产业等六大领域,抢先布局,开辟新领域、制胜新赛道。

图源:公众号“深圳发布”

广东成为人文经济学“实践热土”的底气,藏在三个独特的基因里。

开放基因:从十三行到广交会的“双向开放”

作为海上丝绸之路的枢纽,广州十三行早已诠释“文化与贸易共生”的道理——广绣、广彩随商船走向世界,外来文化也反哺本土创新。如今,广交会延续这份开放:

第137届广交会吸引200多个国家的采购商,广州发布《外国商务人士在穗工作生活指引》,涵盖签证、支付、教育等服务信息,让外籍客商在谈生意时,还能体验“兰缘盛荟”的广府文化。这种“经贸搭台、文化唱戏”的开放,正是人文经济学的核心逻辑。

务实基因:不搞“花架子”,只做“实在事”

广东的人文经济从不追求“表面热闹”,而是扎根民生。东源红光村盘活闲置古宅搞“村晚”,为村民发放20.1万元“分红”;顺德容桂细滘社区壮大集体经济,让村民共享发展红利;深圳打造“15分钟文化生活圈”,让劳动者在职场附近就能享受到图书馆、非遗工坊的文化洗礼。经济发展不是最终目的,广东的实践始终围绕“人”的需求展开。

侨乡基因:联结全球的“文化纽带”

广府人用诚信商道打开国际市场,潮汕人带着宗族文化闯南洋,客家人以坚韧开拓精神扎根四方……广东的侨乡文化从不只是“乡愁”,更是经济人文交流的桥梁。

如今,侨胞资源反哺家乡——潮州枫溪陶瓷通过侨胞渠道销往全球,梅州客家山歌借助侨胞社群成为“乡村振兴流量密码”。这种“内外循环”的人文纽带,让广东的人文经济拥有了“全球视野”。

当下的广东,正处在高质量发展的“关键期”:既要破解“产业升级”的难题,也要应对“精神富足”的需求。人文经济学,恰好提供了一把“钥匙”。

这些实践,正是文化和经济相互融合的生动注脚——不是把传统文化“放进博物馆”,而是让它融入现代生活,既守住了“根”,又赚得了“利”,实现了文化价值与经济价值的双赢。人文经济学不是“虚功”,而是能实实在在提升发展质量、增进民生福祉的“实招”。

05

写在最后

人文经济学不是高深的理论,它就藏在广府商道的诚信里,藏在特区精神的创新里,藏在非遗传承人的坚守里。了解人文经济学,就是了解我们脚下这片土地的发展密码;践行人文经济学,就是为高质量发展注入属于我们自己的“人文动能”。

未来,当更多“广货”带着文化温度走向世界,当更多乡村用文化留住乡愁,当更多城市用人文涵养活力,我们或许会更深刻地理解:人文经济学,不仅是广东的发展密码,更是中国式现代化的“文化底气”。

参考文献

[1]习近平.文化育和谐[M]//之江新语.杭州:浙江人民出版社,2007:150.

[2]陈恒,陈之殷.人文经济学:人文与经济如何互相赋能[N].光明日报,2025-07-17(007).

[3]王兆斌,黎海华.求是专访│深入推进新时代人文经济学研究[J].求是,2025(17).

[4]桑明旭.新时代人文经济学自主知识体系论纲[J].理论月刊,2025,(08):16-24.

[5]周文,李吉良.人文经济学:中国式现代化的人文基因[J/OL].广东社会科学,1-14[2025-09-17]

[6]王艺明.人文经济学与城市高质量发展[J].经济学动态,2025,(06):22-32.

[7]洪银兴.人文与经济相互促进共同繁荣的人文经济学[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2025,62(01):5-18.

[8]任平.人文经济学研究:马克思主义中国化时代化理论创新的重大议程[J].马克思主义研究,2025,(06):1-11+150.

[9]郭志伟.中国人文经济学:内涵、出场逻辑、研究主线与构建路径——基于中国式现代化视角[J].管理学刊,2024,37(06):33-41.

[10]张跃胜,吴莹昊,孙绍勇.准确把握习近平文化思想的生成基础、价值锚定和实践路径——兼论习近平关于人文经济学的重要论述[J].南开经济研究,2024,(06):37-54.

来源:广东社科