【摘要】

1923 年《汕头市政之工务计划》的编制实施,使汕头城区进入了“有规划建设拓展” 阶段。《汕头市政之工务计划》是近代中国为数不多的由中国人自主制定和主持实施的城市建设规划,本文着重分析了这一计划编制及实现过程中的设计理念、经费筹募、政商关系、实施体制等,如何顺应汕头商贸网络、商品结构、商贸形态的变化,而不断调整完善。

【正文】

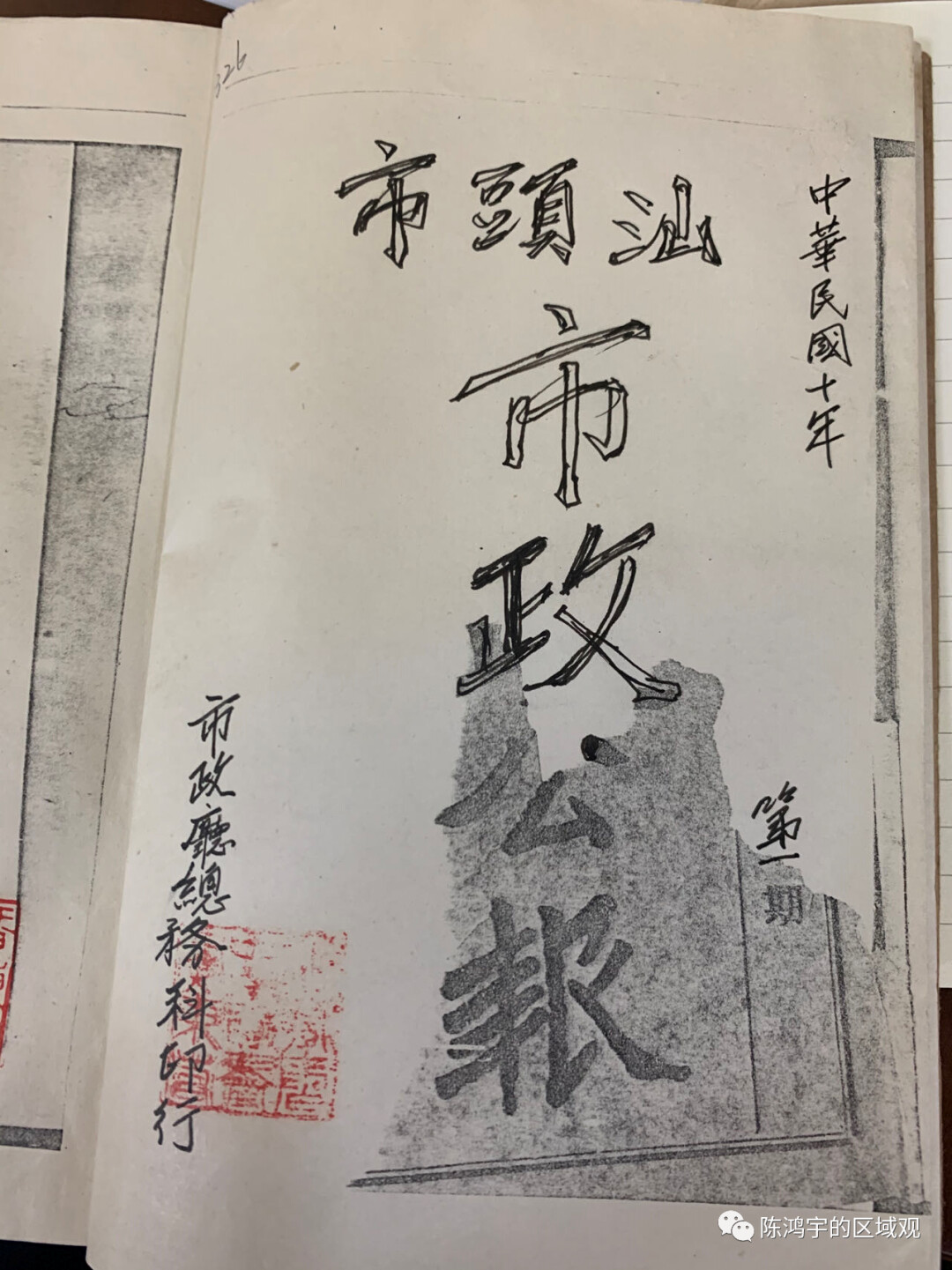

图1 中山图书馆藏《汕头市政公报》(1921-1935)。(自摄图片)

在近代中国诸多沿海“条约开埠城市”中,与上海、广州、天津、福州,甚至与厦门相比,“顺商而变”对20世纪20年代后汕头城区“有规划改造”机制的影响,更为显著和直接。

一是汕头埠“有市无城”发展模式的影响。汕头开埠前只是一座只有几条小街、几百间小店铺的小口岸,不是省城、府城,连县城也不是。所以,汕头的城市发展从未遵循传统的方格状城郭建设的规制,没有建过城墙,大街小巷也极少见到用于区分“里”“坊”社区的门楼牌坊,一切都服从于畅通陆海交通、繁荣商贸活动的整体目标。这就使得汕头的城区改造省却了“拆城墙”“移牌楼”等种种麻烦。

图2 以前的老街两旁多是行铺,要做一二盘生意的。汕头埠的城市发展从未遵循传统的方格状城郭建设的规制,没有建过城墙,大街小巷少有门楼牌坊,一切都服从于畅通陆海交通、繁荣商贸活动的整体目标。这就使得汕头的城区改造省却了“拆城墙”“移牌楼”等种种麻烦。(21世纪20年代给100多年前的老街巷加装门楼,纯属画蛇添足)(自摄图片)

二是多元开放的人口结构和商贸主体结构的影响。由于汕头埠的“居民几乎全是商人”(见《1892-1901年潮海关十年报告》),汕头城区作为韩江流域最大的近代商业中心,“南北港”季风多点循环贸易网络的枢纽,已经形成开放包容的的人口结构和商贸主体结构,在清末民初国家政权管治能力松弛的背景下,以商业伦理为内核的“弱政府、弱宗法、重绅商、重契约”的治理理念,很自然地浸润到汕头城区“有规划改造”的机制中来。

三是主权意识和民族主义情结的影响。1845年至1902年,西方国家在中国沿海10个所谓“条约开埠城市”,共设立了25块租借国单一租界、2块公共租界。在这些租界内,中国没有行政司法权,由“租借国”设立“工部局”,包揽市政、警务、工务等权能,俨然是国中之国。有些没有签约设立租界的口岸城市,如烟台也曾设立“华洋工部局”,规定了华洋双方共管和各自管理的边界。只有汕头和其它少数几个口岸城市,一直没有设立租界,地方行政机关仍可比较完整地行使城区建设与治理的主权。

关于设立租界对所在城市市政改革的影响是复杂的,国内不少著述认为,一方面可以向租界学习城市规划建设的理念、方法;“租界的出现也全方位地给近代中国带来了西方工业文明和完整的现代城市概念、全新的生活方式与理念,起到了示范作用。”另一方面,由于城市治理主权的沦失,华界和租界之间的城市规划、道路系统、公共服务等方面协调难度相当大,“导致城市畸形发展和民族主义情绪的高涨。”俞世恩在《现代性与民族性:1929年“大上海计划”研究》文中指出,20世纪20-30年代上海市政改造的“大上海计划”迟迟未能落实,原因盖出于此。

从1860年汕头开埠直至20世纪初叶,汕头内海湾两岸的崎碌地区和礐石地区出现了较多的“洋人屋宇”,期间“崎碌路”沿线的洋行等外国机构也曾自主自筹整修马路,也试图谋求在崎碌设立类似租界的工部局,但清廷一直未允许。汕头没有设立租界,其原因可能与这一时期城区西部的“华人屋宇”扩张过于迅速、而“洋人屋宇”的分布相对孤立分散有关。狭长的崎碌地区很快形成了“华洋混居”状态,难以形成完整的外国人居住区。

图3 《汕头口地图》(1892年)。图中标出了“华人屋宇”和“洋人屋宇”,“洋人屋宇”的分布相对孤立分散。20世纪10年代后城区东部和新填海地的“华人屋宇”迅速扩张,狭长崎碌地区的“洋人屋宇”很快被淹没在“华人屋宇”中。(图见谢湜、陈嘉顺、欧阳琳浩等主编的《汕头近代城市地图集》)

从更大的时代背景看,20世纪初叶之后,中国社会的民族意识普遍觉醒,对侵害中国主权设立外国租界的图谋更加警惕,1923年汕头市政厅长萧冠英主持编制的《汕头市政之工务计划》、1925年萧冠英出版的著作《六十年来之岭东纪略》中,字里行间都透露出较为强烈的民族主义情结。

多方力量博弈下汕头城区未设立租界,使汕头得以由中国人自主编制市政改造计划,并将整个城区纳入统一的市政改造的计划图中。更为重要的是,汕头市的行政、司法、治理主权一直相对完整地掌握在中国行政当局手里,汕头市行政当局可以继续获取和掌控填海造地和辟建马路带来的土地红利,从而实现市政改造经费的自我循环。

如上所析,20世纪20 -30年代汕头城区“有规划改造”的机制安排,核心问题在于市政当局能否具有足够的权威性和合法性,按照“顺商而变”的要求,协调好城区改造相关各方的利益关系,主导城区改造的全过程。

(一)通过制度设计,构建统一、权威的市政改造工作体制

1921年3月9日,广东省政府制定的《汕头市暂行条例》,批准汕头市政厅设立财政、工务、公安、卫生、公用、教育六局和审计处,明确规定工务局“掌理”的“事务”为:(1)规划新市区;(2)建筑及修理道路桥梁濠沟水道;(3)取缔各种楼房建筑;(4)测量全市共有及私有土地;(5)经理公园并各种公共建筑;(6)其它关于土木工程事项。

图4 1921年3月,汕头市市政厅成立,4月发行第1期《汕头市政公报》,在该期公报中刊载了广东省政府颁发的《汕头市暂行条例》。(自摄图片)

在市域范围尚未最后确定,各机关工作分工和程序规则尚待协调的情况下,4月19日,汕头市政厅第三号布告称,“本市业户建筑行店铺屋,应由工匠报勘领照,在本厅未成立以前向由警厅核发,现在本厅所属各局业已开办,各有权责。建筑一项属于工务范围,除由本厅令行工务局制备建筑勘图执照外合,亟布告仰各建筑工匠人等知悉。嗣后凡关建筑请领图照事项,应即迳赴工务局勘报,照章请领,以资信守。”4月24日,汕头市市政厅的第4号布告再次明确:“本厅成立伊始,百端待举,在市区未经划定以前,凡关于市行政之一切措施,自应暂以汕埠警察管辖区域为标准,以便进行。”

随后,工务局先后出台了《汕头市工务局章程》《汕头市取缔建筑章程》《汕头市租赁铺屋取缔规则》《汕头市代拆房屋规则》《汕头市开辟马路收买民房办法》以及取缔沿街摆卖、取缔随意盖搭篷疗等城市建筑监管规章,以从权责制度安排上巩固工务局的统一管理地位。

尽管如此,工务局的管理权威一直受到挑战。《汕头市市政公报》第32-33期(1928年8月)载:市长“训令公安局长张我东饬区,本市建筑工程须来局报领执照,各该警区不得擅自发给准条,以清权限”。直至1934年,《汕头市市政公报》第104-107期称:“查前据本府工务科签呈,以迩来小修案件,每每觉有由各公安分局擅自批准建筑工厂兴工。似此情形,不独紊乱行政系统,抑于执行取缔,亦殊有妨碍,请令局转饬各公安分局嗣后关于报建案件,毋得,越权受理。”

为保证工务局得以发挥城区“有规划改造”的统筹、决策和实施、监管的体制,1921年以后,汕头市区逐渐形成了“市政厅(市长-行政委员会)——工务局——各马路‘筑路委员会’(或‘修浚委员会’)——承建者”的 “决策——规划——建设——监管” 四层体制。

1921年7月市政厅182号指令明确了行政委员会与工务局之间的关系:“查建筑街道系属市行政范围,依例应先提交行政委员会议决。该局现将升平街测量完竣,拟即着手兴修。究竟施工计划如何,工程费用共需若干,应否收买民产,未据明晰声叙,仰即拟具详细办法,呈候提交行政委员会会议议决执行。”

至于“筑路委员会”最早出现的时间,至今尚不明确。1921年8月工务局发布的《承办汕头市各种建筑工程之合同章程》中,签约各方分别为工务局、承建人和担保人,即由工务局直接向承建者发包并实施监管,竣工验收后直接向承建商支付建筑费用。1922年3月的第26-27期《汕头市政公报》中,就已经出现“批居平路业佃户组织筑路委员会准予备案”“批居平路筑路委员会呈请取销蔡合兴公司投筒案应毋庸议”的内容。

1928年“承筑汕头市新兴街马路合同”第四条里则写明:“承建人于开工后三日由该路筑路委员会先签给工料大洋三千元以后,每十天照工程计算给领,完工时然后全数发给。”第五条“改路筑路委员会如有不能将工料银照约按期发给承建人得呈报本厅核办”。而“新兴街筑路委员会章程”里表述“本会以全体业佃户为最高机关”。(新兴街改造资料转引自郑莉:《近代汕头城市建设发展史研究》)

1922年之后各期《汕头市市政公报》中,市政府多次指令要求各辟建马路的业佃户限期自行组织“筑路委员会”,或通过筑路委员会催收筑路浚沟摊派费用,催促业主依规自行拆除建筑物等。可见,1922年以后由道路两侧房屋业主和租户组织的“筑路委员会”,已成为汕头城区道路建设机制的重要基础。市政当局一方面通过对各马路“筑路委员会”审核备案、发布道路设计图纸和工程标准、发包道路水沟工程、检查施工进度、督促拨付工程款等办法,约束各马路的“筑路委员会”;另一方面,又运用行政手段,强制规划线内住户及时拆迁,追缴沿路住户的筑路费,支持各“筑路委员会”的正常运转。

(二)以“共同利益”为基本取向,构筑相对均衡的“责任-利益”主体格局

20世纪20年代之后,“市政改造”的潮流席卷中国许多大中城市,由于各个城市的发展历程、模式的差异,其“市政改造”的主体格局也有很大不同。有的城市主要由地方政府负责城市建设和旧城改造,民间和国外资本少有参与,如福州、太原等省会城市。有的城市先从当地的租界启动,再扩张到“华洋两界”,当地政府和租界当局共同成为市政改造的推动者,如上海、厦门等城市。近代汕头城区“有规划改造”的动力主要来自市政当局和包括华侨资本在内的民间资本两个方面。

由于汕头市不是省会城市,因而不可能效仿广州、福州、太原等城市,从省级财政中得到更多的建城修路补贴,只能通过本级财政自筹和依靠绅商民众筹募。也由于汕头不存在“一市多治”、“越界筑路”的外国租界,不必花费更多的力量去协调复杂的华洋关系,汕头市反而是近代中国“市政改造运动”较早起步和进展较为顺利的城市。所以,妥善协调处理好地方政府与民间各利益相关方之间的关系,特别是重点处理好政府与商住楼宇的业主、租户之间的责任关系和利益关系,就成为汕头城区改造的关键。

将‘拆街建路”作为汕头城区市政改造的首要“着力点”和“突破口”,1921年汕头市政厅成立时就已明确宣示。

图5 “先破坏后建设“”,即通过“破坏”原有的狭窄街巷布局,来重新构建以近代道路系统为基础的城市形态和商业布局。(自摄图片)

1921年4月汕头市工务局发布第二号布告,专门阐述汕头城区市政改造的必要性和基本思路。该布告提出,汕头旧城区的改造必须走一条“先破坏再建设”的道路:

“我国普通民性多狃于旧习,安于目前。今以破坏而设建设,难保无怀疑观望之人,不知破坏者建设之地基、痛苦者安乐之代价。不有破坏何从建设,不经痛苦何得安乐,世界潮流所趋。忍受一时之痛苦,而谋永久之安乐趋,迟早必与俱赴牺牲局部之破坏,而图具体之建设。”

通过“破坏”原有的狭窄街巷布局,来重新构建以近代道路系统为基础的城市形态和商业布局,这一理念一开始并不被广泛接受,1921年市政厅成立后随即就有“福合埕公民呈请收回拆卸铺屋成命”。6月4日市长王雨若批复:“呈悉,查开辟马路系属重要工程,断不能徇少数人之请求,而妨公共之利益,所请所谓收回成命,万难照准。此批。”1923年的《汕头市政之工务计划》明确将这一思路定义为全市未来发展的“共同利益”,市政厅及其工务局被赋予实现、维护“公共利益”的权力。

市政当局所维护的“公共利益”实际上也是有着自身的“政府利益”的,在汕头城区的填海、填沟、拆街、筑路的改造工程中,市政厅获得了土地收益和建筑税捐,当然,政府的这部分收益除了返回到市政工程之外,也会用于补充政府对教育、治安等经费和临时项目开支的不足,从这个角度看,市政当局的“利益-责任”边界基本上是清晰的。

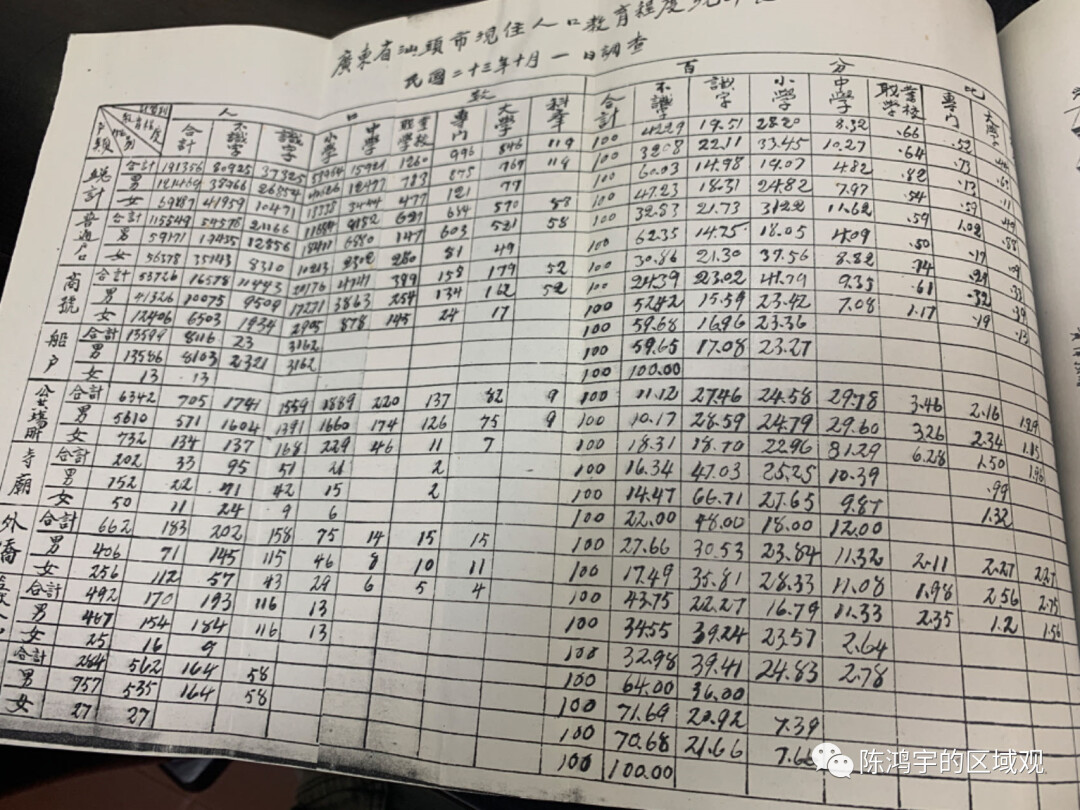

图6 1934年10月汕头市现住人口教育程度统计表(《汕头市政公报》119-121期),当时汕头城区人口受教育程度已明显高于潮汕地区各县。(自摄图片)

对于因兴建城区近代道路系统受益或受损的沿路铺户,则通过制定章程,视其受益或受损程度,分别摊派筑路浚沟费用或拆迁补偿。所以,汕头市的近代道路系统建设,一开始就是“双轨制”的,分为市政当局出资建设的“公家所筑之路”和民间自筹资金的“两旁铺户所筑之路”。

1928年10月《汕头市政公报(第38期》关于马路修补经费的“议决”称:“公家所筑之路,由市库拨款修补。两旁铺户所筑之路,现在市库支绌,只得暂由两旁铺户集款修补,一俟市库充裕时,仍由市库负担修补。至何路应修,由工务局查勘计划办理。”

道路两旁铺户自筹筑路费究竟始于何时,洪松森的《近代华侨在汕头地区的投资》一文提及,“开辟外马路、民族路、升平路、商平路、安平路、至平路等新式街道,所需费用94万银元,概由汕头各商家和厂家按营业额摊派”。估计1923年前后,向道路两旁铺户摊派筑路费已成为主要方式,欠费也为数不少。

1928年5月市长许锡清发出布告各马路各业户,催缴筑路费,要求“务自布告之日起,限五日内各应将应缴前项筑路费,依照规定数目,前赴本厅财政科清缴。”

至于筑路费摊派标准则与受益程度挂钩。1931年1月的第64期《汕头市政公报》载:外马路第三段两旁住户,“按第一段成例,逐户摊派,至距离马路一百尺为止,以期众擎易举,减轻路旁业佃负担。”具体标准是:临街铺屋,每宽度1尺,派认大洋5元;距路30尺内为甲种面积,每井派路费16元;由31尺至60尺,为乙等面积,每井派路费10元;自61尺至100尺为丙种,每井派路费6元。

(三)商业和市场力量支配下汕头城区“有规划改造”的坚守与变通

汕头城区改造中市政当局和市场之间的博弈与妥协,是通过对原定的“工务计划”及计划图、章程的坚守和调整来实现的。

在汕头城区拆街建路过程中,部分沿路铺户,总会提出过一些基于自身利益的诉求,如希望在马路全面开建前允许临时经营、延缓拆卸时间、缩窄马路宽度和湾线尺度、交换商铺用地位置等。从1921年以后各期《汕头市市政公报》看,市政当局和工务部门对沿路铺户的此类诉求,基本上以规划章程符合公共利益或已经上级批准为据,回复“碍难照准”“应毋庸议”,以维护原定规划和工务图纸的严肃性。

图7 马路全面开建前允许临时经营、延缓拆卸时间、缩窄马路宽度和湾线尺度、交换商铺用地位置等,都是当时沿路铺户与市政当局博弈的焦点。(图片来自网上《美篇》 )

对于商业和市场力量支配下城区改造规划和实施中的重大调整,则由工务部门提出,报请市政厅(市政府)批准。

如1923年《汕头市政之工务计划》就已经意识到,全面构筑新的道路系统,需要综合衡量建设过程对经济、社会的影响,以及道路建设自身的技术、成本等要求。考虑到原来商埠区的街道布局已基本成型,“各主要街路宽窄已不能强同,故路面之设备亦各有必要。”于是计划图将全市主干道路的宽度分为40英尺、50英尺、60英尺、80英尺等数种,建设施工中再根据现场实际情况加以取裁。如1921年最早建成通车的福合路,原设计宽度为30英尺,实际建成时最窄处仅有22英尺。

1923年《汕头市政之工务计划》提出,“旧市区内为避免商人重大损失起见,暂定为四十尺,使合于五等马路,圆圈式路即夹杂其中。”因此,1923年至1926年间,西部组团新拆建的永平路、升平路、同平路、国平路、至平路、镇平路等,原1923年的计划草图路宽虽然均标示为50英尺,后来实际建成宽度均为40英尺左右。1926年辟建的安平路、1928年辟建的海平路,拆建路宽标准才提高到45英尺。这样的灵活做法,既实现了规划目标,又降低了拆建成本和难度。

汕头市政厅成立后城区改造思路的确立与1923年的城区改造计划的编制,都充分体现当时汕头市政当局和工务部门具有较开阔的视野,吸收借鉴了不少国内外近代城市规划建设的理论与经验,计划编制团队不少成员拥有丰富的专业经历。

如1921年首任工务局长丘仰飞公开称:“本局长久居海外,目击文明各国都市行政行政,观摩考察历有年。所居汕虽仅半载,对于社会生活状态研究颇具潜心。”(《汕头市市政厅公报》(第1期),1921年5月)著名建筑设计师林克明曾被聘为工务科长。因此,当时国外比较前卫的“花园城”和功能分区、圆圈式、放射式、棋盘式街区等理念,均写入改造计划中。

1925年《汕头市改造计划图》对居平路、安平路的走向进行调整,并简化了规划中城区东部“住宅地区”的放射状干道路网。1930年再次调整城区改造规划。随着1931年初新的市政府大楼在外马路落成启用,原定于城区东北的“行政地区”被调整为住宅用地。

1932年汕头市政府向广东省民政厅、建设厅呈报《辟建模范住宅区计划章程图样》时报告:“查职市北隅,华坞路一带旷地,民国十五年六月廿八日,本奉核准定位行政区,该地北枕韩江,南通崎碌,西接中山公园,东临汕樟百尺大道,风景幽雅,交通便利,诚为本市一良好住场,且地多属生息甚微之善产,收用固无妨碍,填筑亦非甚难,现时市内行政机关,如东区绥靖公署,与职府等办公署,均已此地建筑落成,实无另辟行政区之必要,与其弃置不治,孰若辟为模范住场,既可改善民居,复助市政发展,此职府所认为有利无害,似应从速实行,以利便民居也。”(《汕头市市政厅公报》(第89期),1932年5月)

1932年汕头市市政府报送省政府的模范住宅区计划、章程、图样都拟制得相当完整,但此后并未落实。

回顾20世纪20-40年代末汕头城区“有规划改造”的整个过程,值得庆幸的是,尽管政局动荡,市长更替频仍,对于1923年制定的《汕头市工务改造之计划》的基本理念和道路系统规划图,以及道路建设的管理、财务各项原则,一直是予以坚持的。此种坚持使汕头城区得以拉开城市框架,把握住城市化所创造的商机,让汕头发展为中国东南沿海的重要港城。

但也必须看到,首先,构成1923年市政改造计划最主要内容的城区功能分区设想,直至1949年都未能实现。规划中的五类功能区中,“商业地区”迅速扩张、“行乐地区”的中山公园略具雏形,其余的“行政地区”、“住宅地区”、“工业地区”,除了修建了大华路、华坞路、二马路等几条马路,基本上停留在计划图中。

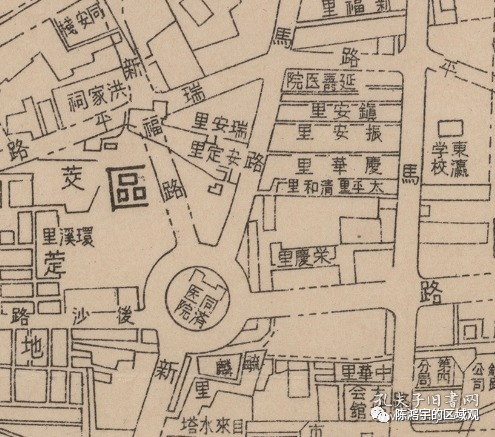

图8 1923年汕头城区改造计划图中同济医院(红砖楼)周边。至1938年,偏西北向的“新福路”未开辟,西向的“后沙路”似调整为“镇平路”。

其次,1923年市政改造计划中提出了,通过将庵埠地区划入汕头城区、通过大规模填海造地,来扩展城区范围的目标,也一直未能落实。

再次,1923年市政改造计划中提出的许多先进理念,如在全市效仿西方的“花园式城区”、“圆圈式”“放射式”道路系统等,基本上没有下文。原来计划中关于通过市政改造同步推进社会进步,如发展公共事业、教育、文化和公益医疗、住房等,以及通过重新租地和以商业方式处置“篷寮区”等举措,尽管屡次降低标准,仍举步维艰。

汕头市政当局实推动城区“有规划改造”的努力,客观上受到以下因素的制约:

一是受限于当时汕头市的商贸、产业发展水平和腹地范围。

原计划图关于城区扩张范围、功能分区和未来远景的设想,包括试图采用的国外先进的城市规划建设理念,都因超越了当时汕头的基础条件和发展需求而未能付诸实施。

二是受限于本级政府财力和海内外华侨投入财力。

由于汕头内外贸商业“一业独大”,政府收入主要只能依赖商贸税费。商业贸易力量的主导,固然加快了汕头城区按照近代商业城市面貌进行改造的步伐;过于强势的商业力量,又束缚着城区改造策划者全面落实预期规划的能力。

汕头埠的“因港而生”“因商而兴”的先天基因和工矿资源的匮缺,加之韩江流域腹地纵深不足等因素的制约,汕头城区的近代工业发展相对缓慢。20世纪初叶以后,开始出现的罐头厂、肥皂厂、火柴厂、袜厂等一批工厂,基本是为潮梅地区的生活消费服务的,数量少、规模小,装备简陋。为贴近消费市场、方便水陆运输,厂房大多就近选择在“西部城区组团”的商民建筑中,因而也不会有更多的工厂集中到乌桥岛和光华埠这些规划中的“工业地区”。

这一时期国内外市场不断波动,特别20年代之后几次本土金融风波及1929-1933年世界性经济大危机的冲击,导致30年代中期以后潮客籍华侨投资汕头和商民自筹筑路建房的动力减弱

三是受限于当时政治和社会因素。

1921年汕头城区“有规划改造”启动后,1924-1925年、1927年的政局动荡,都影响了城区改造相关各方参与者的信心。

在筹募城区改造经费的努力中,汕头市行政当局非常倚重南部岸线的填海造地工程,这一思路是可取的,但在当时的经济、政治局势之下,却又是脆弱的。

“盖市政之开办经费,本极不足,仅持旧警察厅所有收入,分作厅局八机关经费。支绌艰难,莫可言状。只取消极计划,尚属缺乏过甚。原拟照广州市成例请省政府拨助,而省库空虚,又无可拨,故前厅长任内即案准将堤工局归职厅办理,以一事权,而兼谋市政之发达。”《萧冠英《六十年来之岭东纪略》(1925)》

从事填海造地和卖地的“堤工局”,究竟是企业还是政府部门?是市政府的部门还是省政府的直属部门?各方力量一直在博弈。自1921年汕头市政厅设立自1922年底萧冠英任市政厅长之前,堤工局已经归属于市政厅,成为支撑市政改造的主要财源。

1923年上报省政府的《汕头市政之工务计划》中,萧冠英强烈要求必须由市政厅继续管理堤工局:“忽奉徐前省长令将堤工局恢复,划为独立机关,委设督办专任人其事,脱离职厅范围。此与市政进行不独有所抵触,且大受打击,永无发展希望。职厅无米为炊,几成坐糜公帑之空闲机关。”

《1922-1931年潮海关十年报告》载,这一期间堤工局开垦了3804000平方英尺的“大片滩地”,“另据报道。对这些开垦后卖掉的土地,政府得其卖价的60%,商人得40%。原来的堤岸开垦机构都不复存在了,堤工局曾一度是一个独立的企业,下面有很多办事机构,现在已经合并到市长办公室。”可见,此时堤工局还控制在市政府手里,才能继续成为撬动市政改造最得力的杠杆,但此种控制却是极不稳定的,因为省政府随时可以改变其归属关系。

1937年抗日战争的全面爆发,特别是1939年6月之后,日军对汕头城区长达6年多侵略掠夺,导致汕头城区的建设全面倒退,直至1949年仍未恢复到30年代的水平。从这个角度看,按照1923年《汕头市政之工务计划》的汕头城区的“有规划改造”,1939年就已经终结了。

来源:“陈鸿宇的区域观”微信公众号